Científicos detectaron por primera vez que el zooplancton marino de América Latina consume microplásticos.

Se trata de animales diminutos casi invisibles, que se alimentan de algas microscópicas y son clave en la dieta de muchos peces y aves.

El hallazgo confirma que los residuos plásticos ya circulan en la base de la vida marina de la región. Los resultados se publicaron en la revista Environmental Pollution.

El estudio fue realizado por científicos de la Argentina, Brasil y Perú. Participaron Rosario Corradini, María Clara Menéndez, Micaela Gonella, Carla Baleani, Ana Laura Oliva y Andrés Arias, del Instituto Argentino de Oceanografía, que depende de la Universidad Nacional del Sur y el Conicet.

También colaboraron Victória Gomes Teixeira, de la Universidad de San Pablo y Adriana Larrea Valdivia y Carlos Valenzuela Huillca, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

La investigación registró microplásticos en tres especies dominantes de copépodos, que son parte del zooplancton. El equipo comprobó la presencia de fibras y fragmentos plásticos menores de 5 milímetros dentro del sistema digestivo de estos organismos.

Como el zooplancton es la base de los ecosistemas marinos, su estado de salud también importa. Peces y aves pueden comer también microplásticos. Así esos residuos pueden formar parte de la dieta humana.

Microplásticos, un desafío para los océanos

Los microplásticos son restos de plástico de menos de cinco milímetros de longitud. Suelen pasar inadvertidos en el ambiente marino y pueden ser ingeridos por animales muy pequeños.

La llegada de microplásticos al mar ocurre por la actividad humana en ciudades e industrias. Estas partículas viajan por ríos, desagües o el aire antes de alcanzar océanos y playas.

Hasta ahora, la presencia de microplásticos dentro del zooplancton solo se había detectado en regiones como Asia y el Atlántico Norte.

En diálogo con Infobae, el doctor Andrés Arias, uno de los líderes de la investigación, contó: “Ya habíamos observado que algunas especies de aves, peces y tortugas consumían microplásticos. Entonces nos preguntamos cómo impactaría en el zooplancton marino, que tienen poblaciones muy abundantes”.

Persiguieron cuatro objetivos centrales. El primero fue describir los tipos de microplásticos en el agua y en las especies más abundantes de zooplancton. En segundo lugar, midieron cuántas partículas ingería cada especie. El tercero fue analizar si estos animales funcionan como reservorios, es decir, si acumulan estos contaminantes dentro de su cuerpo.

Por último, compararon los residuos plásticos encontrados en el agua con los hallados en los organismos.

Cómo analizaron el zooplancton y los microplásticos

El equipo de investigadores realizó el muestreo en tres playas con diferentes impactos del oleaje. Recolectaron agua y zooplancton durante dos temporadas diferentes para comparar si había cambios ambientales y biológicos.

Utilizaron redes de malla pequeña para recoger tanto partículas como animales que flotan en el agua, en tramos paralelos a la costa. Eligieron copépodos, que son el grupo del zooplancton más representativo en la zona analizada.

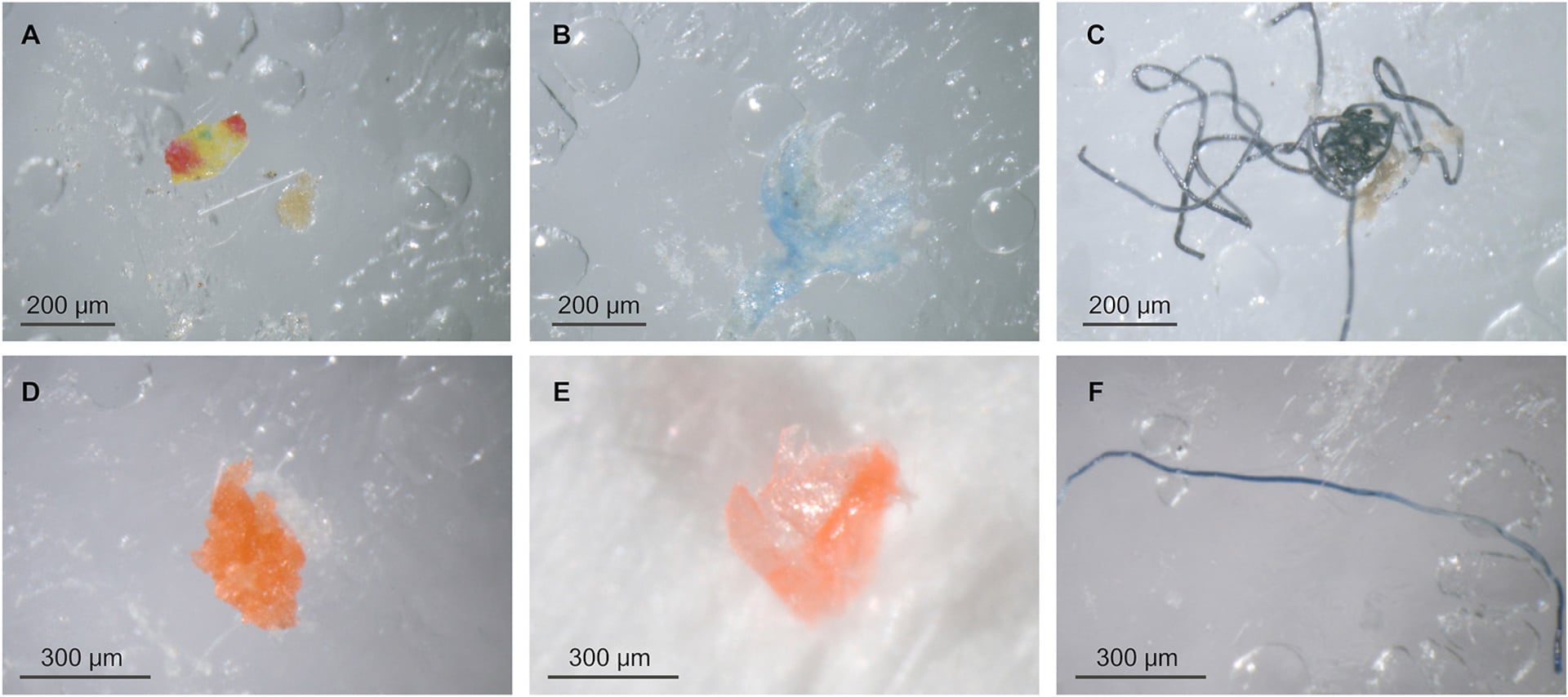

En el laboratorio, examinaron a los organismos con el microscopio y los separaron por especie. Luego, identificaron fragmentos y fibras plásticas dentro de sus cuerpos.

Para saber de qué material estaban hechos los microplásticos, usaron una técnica llamada espectroscopía infrarroja. Con una luz especial permite identificar el tipo de plástico y su color.

El equipo también analizó el agua de mar para comparar los tipos y cantidades de microplásticos detectados en el ambiente con los encontrados dentro de los copépodos. Así pudieron ver diferencias en origen, cantidad y color del material en ambos escenarios.

Microplásticos en la base alimentaria: los riesgos

Tras hacer los análisis, los investigadores encontraron que el zooplancton contenía entre 0,07 y 0,24 partículas plásticas por cada organismo y que las fibras representaban un 74 por ciento de los residuos detectados.

En el agua, la cantidad de microplásticos varió entre 400 y 1.750 partículas por metro cúbico. Los copépodos concentraron entre 7 y 1.048 partículas por metro cúbico, lo que muestra su papel como acumuladores de estos contaminantes.

La mayoría de las fibras ingeridas por los copépodos eran transparentes, azules o negras. Entre las especies estudiadas, Acartia tonsa mostró la mayor variedad de microplásticos consumidos.

“El análisis químico indicó que el agua presentaba principalmente polietileno clorado, mientras que en los copépodos predominó el polipropileno, un plástico común de bolsas, artículos descartables y redes de pesca”, detalló Rosario Corradini, licenciada en ciencias ambientales y becaria del Conicet.

El 48 por ciento de las fibras halladas en los animales era transparente, un 28 por ciento azul y un 13 por ciento amarilla.

Aunque la cantidad de microplásticos detectada no es alta, el doctor Arias destacó que “los copépodos pueden contribuir más a la transferencia trófica de microplásticos que lo supuesto hasta ahora”.

Además, todavía no se conoce en América Latina el efecto que puede tener este material en la salud de los copépodos ni de los animales que se alimentan de ellos.

El trabajo fue exploratorio y por eso, a partir de los resultados, los investigadores recomendaron nuevos estudios que midan el impacto biológico de los microplásticos en el zooplancton y en sus depredadores.

También esperan que se lleven a cabo experimentos en el laboratorio y que se unifiquen los métodos científicos en todo el mundo para hacer comparaciones entre diferentes ambientes.

“Es fundamental estandarizar a nivel mundial los protocolos de muestreo y de análisis, a fin de comparar resultados en distintos ambientes marinos”, escribieron.

De acuerdo con Arias, “nuestro estudio demuestra que el zooplancton sí ingiere microplásticos. Son bajas concentraciones en comparación con otros organismos marinos como los mejillones o las ostras. Pero la diferencia es que la población de zooplancton es mucho mayor”.

Cada especie de zooplancton consume diferentes microplásticos. “Esos resultados nos señalan que las zonas de costas y olas, como las que se practica surf, están en peligro por el consumo de microplásticos en organismos como el zooplancton”, añadió Arias, quien es Observador científico en Naciones Unidas como integrante de la Coalición Mundial de investigadores en las negociaciones para contar con el Tratado Global de Plásticos.

“Necesitamos trabajar todos por una verdadera sostenibilidad en la forma de producir, consumir y descartar plásticos. Esto tiene que ver con el diseño de materiales y que sea más reciclable para evitar daños en los seres vivos y el ambiente en general”, resaltó.