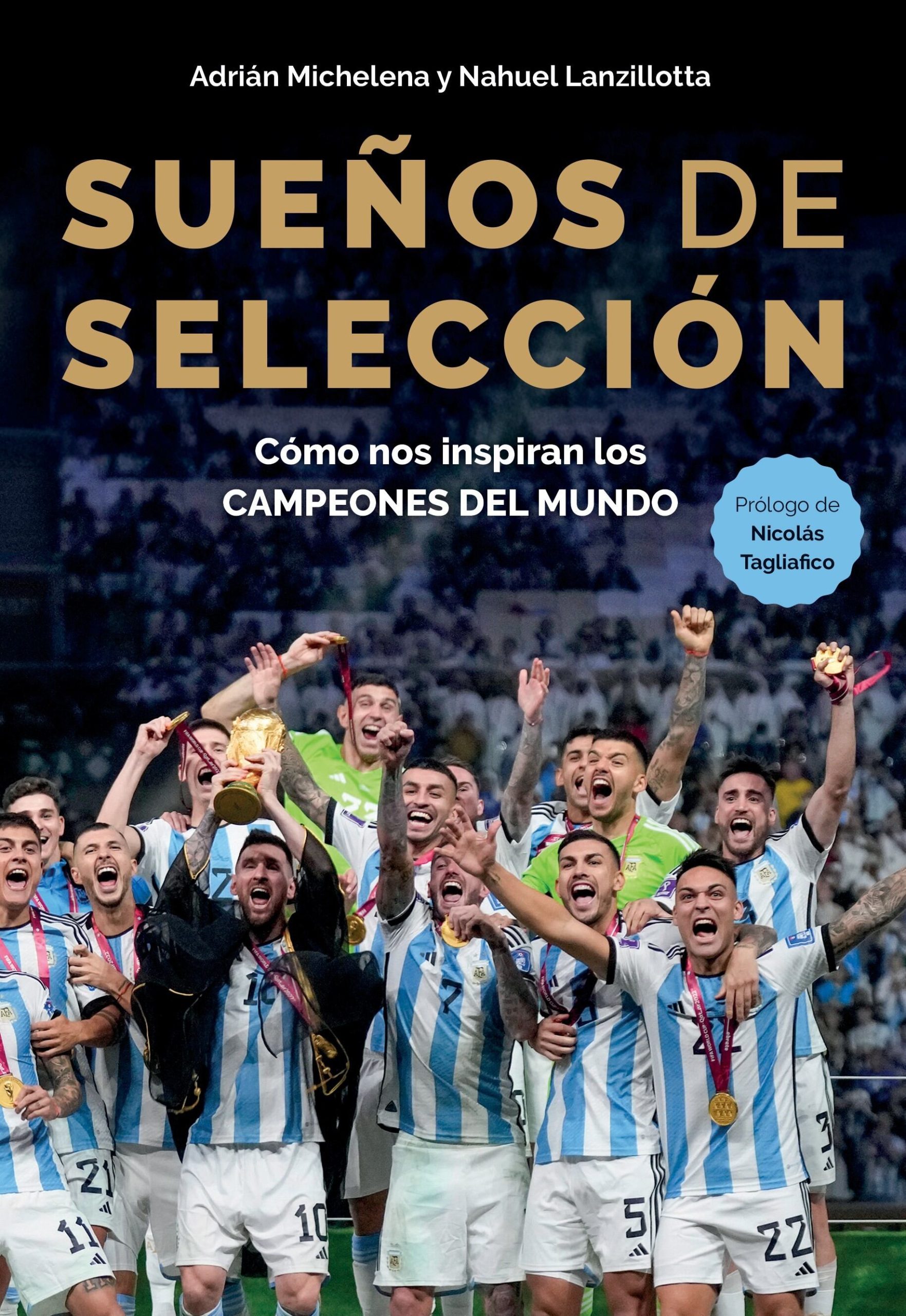

“Sueños de selección” es un recorrido profundo y emocionante por las vidas y luchas de los jugadores de la selección argentina de fútbol que, bajo la dirección de Lionel Scaloni, lograron conquistar la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022.

A través de relatos inspiradores de sacrificio, trabajo en equipo y humildad, los autores cuentan cómo cada uno de estos futbolistas superó obstáculos para llegar al pináculo del fútbol mundial.

Con un prólogo de Nicolás Tagliafico, el libro también incluye fichas técnicas de cada jugador, brindando datos clave sobre su carrera, su desempeño en el Mundial y su contribución a la gesta histórica.

Información de primera mano: escrito por Nahuel Lanzillotta, periodista deportivo que cubrió el Mundial, y por Adrián Michelena, quien desde sus redes sociales narra historias de los jugadores de manera inspiradora.

A continuación, LA NACION publica el episodio inicial de esta obra.

Capítulo 1

Un día le golpearon la puerta de la habitación a Lionel Messi: eran Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con un mazo de cartas y el mate preparado. Eran tiempos en los que la selección de Scaloni recién se estaba formando, allá por 2019, y paradójicamente, era Messi quien debía integrarse a un grupo nuevo, marcado por el recambio generacional. Ese gesto de Rodrigo y Leandro significó un antes y un después en el factor humano de esta selección. Enseguida llegaron las primeras charlas, las risas cómplices en las concentraciones, las bromas en los entrenamientos, las cábalas más desopilantes. Pero el primer paso, que conste en actas, lo dieron ellos dos, los artífices de este big bang que encendió la chispa de un equipo irrepetible.

Rodrigo De Paul mastica caramelos mientras busca a sus afectos en las tribunas. Falta poco más de una hora para el partido; el ambiente está cargado de nerviosismo y tensión. A pocos metros del círculo central, Leandro Paredes también se une al ritual y desenvuelve sus Sugus: cuatro azules de ananá y tres amarillos de limón. De Paul elige exactamente catorce caramelos, una elección que tampoco es al azar pero cuyo motivo aún no ha sido revelado. Tras quitar cada envoltorio, los esconde con cierto recelo en el bolsillo izquierdo, como si cada papelito fuera un pequeño secreto guardado para sí mismo. Cuando ambos terminan, pueden ir tranquilos a cambiarse al vestuario, sin prisas.

Dos adultos comiendo caramelos. A simple vista, no habría razón para asombrarse ni para tanto revuelo en los medios de comunicación. Lo que hacen, sin embargo, está en boca de todos. Detrás de ese inocente acto hay un ritual, y detrás del ritual, una historia. Un día la prensa se enteró de su peculiar costumbre, de que él, Paredes o el Papu Gómez, alguno de ellos, le había robado caramelos al Dibu Martínez y, a partir de ese día, habían ganado todos los encuentros de la Copa América 2021. Nunca más perdieron. Desde entonces, se mantiene la tradición de comer caramelos antes de cada partido de la selección argentina. Esa es la versión oficial, pero hay una historia más, una que solo De Paul conoce. Es la historia de los caramelos y su abuelo Osvaldo. Ahí es cuando su paladar y su alma se llenan de dulzura y nostalgia.

Esos caramelos, los Sugus y también los Palitos de la Selva, eran los que él comía cuando era chico, cuando jugaba al baby fútbol en Deportivo Belgrano. Ahí están los colores de su infancia, los sabores de su niñez y los recuerdos que no ha de olvidar. Su carrera comenzó a los 3 años, cuando aceptó ser arquero para poder jugar. La categoría más chica era la 92 y a él todavía le faltaban dos años para arrancar con los de su edad. Así que su madre, Mónica, habló con el entrenador y logró una negociación: Rodrigo jugaba, pero para evitar golpes no podía salir del arco. El buzo de arquero le quedaba como una bolsa, le llegaba a los pies, pero sus ganas de ser parte de esa fiesta superaban cualquier incomodidad. Incluso, con sus ojos llenos de ilusión, saludaba a todos los presentes cuando lo presentaban con micrófono. En realidad, no le convencía demasiado la idea de ser arquero, pero por algo había que empezar.

Tan chiquito era que cada dos por tres empezaba a mover los brazos, como pidiendo auxilio. De urgencia, tenían que frenar el partido y él salía corriendo al baño porque era chiquito y no podía aguantarse. A veces, cuando el partido caía a la hora de la siesta, le daba sueño y apoyaba la cabeza en uno de los postes. Su mamá le hacía señas, el técnico pedía el cambio de arquero y él volvía a la tribuna, donde se dormía acunado en los brazos maternales. Atajó poco en verdad, porque cuando cumplió los 4 años lo pusieron a jugar con la categoría 93 ya de volante. Y a los 5 años arrancó con su división, la 94. Para él, jugar era una fiesta. Por eso se había hecho querido por todos. Su madre, que llevaba al club a Guido y a Rafael, sus otros hijos más grandes, pasaba los sábados enteros en la mesa cobrando entradas. Por diversión, Rodri agarraba los talonarios de las rifas y salía a vender. Era el más caradura y los papás de los otros chicos lo veían tan alegre y eléctrico que le compraban en el primer intento. Claro, ya habían probado diciéndole “Después te compro” y él se lo tomaba tan en serio que volvía a pasar hasta el cansancio.

En esas horas sin fútbol, Rodrigo y su mejor amigo, Fabricio, que eran inseparables desde el jardín, tramaban algo más grande: jugar juntos en Racing. Pero había un problema. Su mamá y su abuelo Osvaldo eran fanáticos de Independiente y, según temía, ni locos iban a dejarlo ir. Un día fue Ricardo Bochini, el máximo ídolo del Rojo, a ver jugadores al club Belgrano y preguntó por él. Apenas el Bocha se dio la vuelta para irse, Rodrigo fue corriendo hacia su madre y le dijo en forma de súplica: “Mami, a Independiente no, ¿eh?”. “¿Cómo que no?”, le respondió ella. Y poco a poco comenzó a notar el plan de su pequeño.

Con los días, Rodri le pidió a Mónica que lo dejara ir a ver los entrenamientos de su amigo Fabricio, que ya jugaba en Racing. Al principio, ella se oponía, pero terminó aceptando cuando el niño le prometió que la ayudaría con el trabajo. Le aseguró que solo tendría que ir a buscarlos porque el papá de su amiguito se ocuparía de llevarlos. “Bueno, no está tan mal”, reflexionó su madre, restándole dramatismo a la situación. Sin embargo, un día se acercó el entrenador de Racing y habló con ella. “Queremos que su hijo se quede”, le dijo. Y Rodrigo, chocando sus rodillas de la emoción, se mordía los labios sin darse cuenta, como aguantándose las ganas de decir: “Por favor, ma”. Así fue como comenzó su vida en Racing. Apenas tenía 7 años, pero ya dominaba con astucia las técnicas de persuasión y guardaba un profundo sentido de la amistad.

En el complejo de monoblocks de Sarandí donde vivía, se las ingeniaba para organizar partidos entre todos los chicos de la vecindad. Como el lugar estaba enrejado y en el medio había un generoso parque, las madres aceptaban que los niños jugaran allí, lejos de los peligros de la calle. Con su rostro salpicado de pecas, botines ajustados, la pelota al pie y un cordón colgado al cuello con la llave del edificio, se acercaba al portero eléctrico y lanzaba una invitación masiva al gran partido de las cinco y algo de la tarde. “Hola, ¿bajás a jugar a la pelota?”, decía, sin presentarse, con una voz reconocible y enérgica que contagiaba entusiasmo a los demás. A veces, volvía a su casa a tomar la leche con tres o cuatro amigos. Por nada del mundo dejaba que sus compañeros se fueran; su coartada era llevarlos a merendar a su casa y, enseguida, bajar y armar otro partido. Nunca era suficiente.

Para poder seguir entrenando en Racing, tuvo que mudarse a la casa de sus abuelos, que vivían justo a la vuelta del Cilindro de Avellaneda. Sin duda, extrañaba horrores a su mamá y a sus hermanos, pero la pelota lo tenía hechizado. Pasó con sus abuelos, Alicia y Osvaldo, dos años inolvidables. Osvaldo había sido testigo de cómo levantaban, en medio de un pantano, el viejo estadio de Independiente en 1928. Había visto a futbolistas legendarios como Erico y De la Mata y, siendo socio vitalicio del Diablo, se mordía la lengua porque todos los días debía llevarlo a su nieto a practicar a Racing, el rival de toda la vida. Sin embargo, no era capaz de pronunciar un reproche. Simplemente se dejaba llevar por el deseo del pequeño Rodri.

En más de una ocasión, a Rodrigo le dolió la panza en el colegio y su abuelo tuvo que ir a retirarlo. Al llegar a la casa, lo acostaba boca abajo para que el dolor amainara. Pero cuando se acercaba la hora de ir a entrenar, el niño ya estaba levantado y vestido. “Vamos, abuelo, tengo que entrenar”, le decía. “Pero ¿cómo? ¿A vos no te dolía la barriga?”, replicaba Osvaldo. “Abu, ya estoy bien, ya estoy bien”, aclaraba, pícaro, con una sonrisa compradora. Y así, cómplices los dos, hacían las cosas a su manera.

Aunque Rodri volvió con su mamá y sus hermanos a los 9 años, Osvaldo nunca dejó de llevarlo a entrenar. Tomaban el colectivo juntos, el 24 o el 271, que los dejaba cerca del Predio Tita Mattiussi, el templo de las inferiores de Racing. Cuando salía de jugar, no alcanzaba para un pancho ni una gaseosa, así que Rodrigo, consciente de la realidad de su abuelo, pedía caramelos para el viaje de vuelta. Juntos compartían esos pequeños cuadraditos de colores y sabores que, si bien eran sencillos, se veían especiales. Porque su abuelo le estaba dando todo lo que podía darle. Cuando llegaban a Sarandí, Osvaldo se despedía con un fuerte abrazo y se volvía para Avellaneda.

Lo que el abuelo nunca le contó a su nieto fue que, cada vez que compraba esa bolsita de caramelos, no le quedaba otra que volver a su casa caminando unas cincuenta o sesenta cuadras desde Sarandí hasta Avellaneda, porque se había gastado esas últimas monedas que eran para subir al colectivo. Nunca le dijo que no, quizá porque nunca quiso romper ese momento sagrado entre ellos dos. Pero como una estrella que estalla en el cielo, Osvaldo murió y, con su partida, el mundo de Rodri se quebró para siempre. A sus 14 años y con todo el futuro por delante, dejó de entrenar y hasta dejó unos días la escuela, hundido en el dolor. De qué servía el fútbol si su abuelo ya no estaba detrás del alambrado para dedicarle un gol.

Pasaban los días y en Racing veían que ese flaquito habilidoso que ya vislumbraba un gran futuro en el fútbol no volvía a entrenar. Hasta que los profes fueron a buscarlo a su casa. “Tenés que volver, Rodri. El equipo te necesita, todos te necesitamos”, le dijeron. Y, aunque el vacío seguía ahí, Rodrigo De Paul supo que debía ser fuerte por él, por su abuelo y por todos los que lo querían. Así que volvió a ponerse los botines, porque un sueño debe perseguirse hasta el final. También volvió a vivir en la casa de su abuela para acompañarla en su soledad y para evitar viajar tanto. Y continuó peleando por un lugar en las juveniles del club de su vida. A veces le tocaba ir al banco de suplentes, ya que se ponía algo chinchudo y hablaba demasiado, tal vez, como forma de descargar las broncas y tristezas que querían atraparlo.

Su abuelo ya no estaba, pero su legado y su luz seguían con él. Osvaldo había trabajado desde los 12 años fabricando cordones para botas, toallas y haciendo arreglos de tapicería hasta que ingresó como operario de la fábrica textil, cerca del cruce de Varela. Así forjó su vida de sacrificios. Todo lo que hacía era por sus dos hijas. Y luego, cuando se jubiló, el mismo sacrificio se extendió hacia sus nietos, especialmente a Rodrigo, que nunca dejó de luchar.

Con los años, De Paul se consagró en la primera de Racing, jugó en Valencia, deslumbró en Udinese, Atlético de Madrid y se convirtió en el motorcito de la Scaloneta, que salió campeona de absolutamente todo. En cada momento de gloria recuerda a sus abuelos, a quienes lleva tatuados en su cuerpo. Y cada fin de año, cuando vuelve a la Argentina, no quiere grandes regalos ni lujos. Solo pide una cosa para el 24 de diciembre: una bolsita de caramelos al pie del arbolito de Navidad.

El agua caía incesante desde una ducha, barriendo sus lágrimas, mientras una espesa nube de vapor envolvía su cuerpo. En aquel noviembre de 2022, el invierno se iba comiendo poco a poco el otoño en Turín, Italia, y Leandro Paredes encontraba en cada baño un refugio para llorar en silencio, sin que lo notaran ni su esposa ni sus hijos. Bajo esa regadera, no era el mediocampista excelso de Juventus y de la selección, ni importaban tampoco los ceros en su cuenta bancaria; era solo un hombre buscando sanarse en lo profundo y buscando, también, las respuestas que la vida no le daba. Una lesión muscular en su pierna izquierda amenazaba su sueño mundialista y, a menos de un mes para el inicio, los días seguían pasando como aviones por delante de su cara.

Sus pensamientos corrían más rápido que el agua por la rejilla del drenaje. “¿Otra vez me voy a quedar afuera después de no haber sido seleccionado en Rusia 2018 y de tanto sacrificio? ¿Me recuperaré a tiempo? ¿Y si llego pero no puedo estar a la altura?”. Las preguntas se sucedían en su cabeza y la preocupación galopaba casi a diario, al punto tal que ya era algo habitual en él repasar el calendario una y otra vez contando los días que le quedaban y haciendo cálculos sobre su recuperación. Lo sabía muy bien: no podía aflojar ni un poco, porque la lista de Lionel Scaloni no estaba hecha y debía demostrarle al cuerpo técnico que podía jugar el Mundial de Qatar. Por eso, después de descargar su frustración llorando en la ducha, enseguida se llenaba de pensamientos que reconfortaban su alma, ya que forma parte también del oficio de futbolista saber cómo afrontar procesos tortuosos como los de una lesión.

Al recordar su niñez, Paredes encontraba los cimientos de sus deseos y el combustible espiritual que le había permitido estacionar en lo alto del fútbol de élite. Nunca nada lo detuvo, y una lesión no iba a hacerlo abandonar su sueño; ese mismo sueño que le había revelado a su madre, Myriam Benítez, cuando apenas era un niño que iba al jardín de infantes. “Mami, esto es mi vida”, le dijo, mientras aferraba la pelota como si fuera un oso de peluche. Desde entonces, el fútbol atesoró sus días y los de su familia, que, como es de prever en Argentina, contaba con antecedentes futboleros. Es que su papá, Daniel, había sido un volante batallador que jugó en Cañuelas, en primera D, la última categoría del fútbol argentino; y su tío, Luis, también fue futbolista y compartió divisiones juveniles con Juan Román Riquelme, en Argentinos Juniors. Cuando Leandro vino al mundo, Myriam llenó su corazón de felicidad. Ya tenía dos hijas, Vanessa y Jimena, y el tercero llegó con un aire renovador. No es que criar a un hijo fuera más fácil, pero los varones corren con una ventaja: juegan mucho con un solo juguete.

No tardó en demostrar el linaje: a los 3 años ya jugaba en el club La Justina de San Justo, a pocas cuadras del barrio 20 de Junio de Isidro Casanova, donde vivían inicialmente los Paredes. La familia se mudó luego al barrio porteño de Mataderos, y Lea empezó a gambetear rivales en la canchita de Brisas del Sud, de Villa Luro. Era un enganche nato, elegante al andar, con estilo para domar la pelota bajo la suela, y lectura para saber cuándo dar un pase y cuándo pegarle al arco. Los arqueros más de una vez dejaban sus manos en reposo cuando Paredes disparaba, porque los remates eran como el fuego, quemaban y hacían arder. No nació con pies furiosos, sino que estuvo horas y horas pateando contra la persiana del garaje de enfrente de su casa. Según cuentan, Leandro hundía la pelota en la chapa y, con los años, a los vecinos no les quedó otra que acostumbrarse a esos sonidos que retumbaban por toda la cuadra. Sus primeros goles tal vez no los gritó nadie más que la cortina de chapa, que acusaba los golpes devolviendo unos quejosos estruendos. Una tarde, pasaba un sacerdote caminando y se detuvo a verlo hacer jueguitos con la pelota. “A ver, pibe, hacelo de nuevo”, le pidió el hombre de la sotana, sorprendido. El chico obedeció. “¡Dios mío!”, exclamó el cura, agarrándose la cabeza del asombro y mirando al cielo.

Esa misma reacción de asombro tuvieron los padres y los entrenadores que lo vieron jugar, cuando ya se habían mudado al barrio de Versalles, en el club Cristo Rey – José María Bosch, de Santos Lugares. Allí, compartió equipo con Guido Rodríguez, con quien volvería a encontrarse en la selección mucho tiempo después. Su habilidad también generó el asombro de Ramón Maddoni, histórico captador de talentos del Club Parque, reconocido por haber sido el descubridor de Carlos Tevez. Cuando terminó la final de la categoría 94 en la que Paredes brilló para Brisas ante Parque, Maddoni esperó a su familia y le dijo a su papá que debía probarlo en Boca. Y ahí fue Leandro con 7 años a cumplir el anhelo de poder ponerse la camiseta de su ídolo, Juan Román Riquelme.

Después de la separación de sus padres, Myriam se encargó de llevarlo a todos lados. A pesar de que ella pasaba sus días trabajando, pegando y cosiendo zapatos y zapatillas —oficio que había aprendido a los 13 años—, siempre se preocupó por que no le faltara nada. Había temporadas en las que su trabajo bajaba y ahí había que rebuscárselas para llegar al entrenamiento. Había que calcular los kilómetros porque el reloj del combustible tenía la aguja en rojo y buscar rutas alternativas para evitar el pago del peaje, que representaba un gasto extra. Aun así, a veces el combustible se “evaporaba” y alguna de sus hermanas acudía al rescate de Leandro y su madre. Al final, Leandro muchas veces llegaba al entrenamiento acompañado por una de sus hermanas o por su padre. En su etapa en las inferiores de Boca, fue campeón en la octava división, desparramando talento como el volante creativo del equipo. Con apenas 15 años, Claudio Borghi, el técnico de la primera, lo subió al plantel profesional y lo cobijó bajo su ala, aunque le puso una extrema condición para dejarlo jugar: debía retomar la escuela secundaria, que había abandonado en el primer año. Finalmente, su debut en la máxima categoría se produjo a los 16, el 6 de noviembre de 2010 ante Argentinos, y tuvo el privilegio de compartir cancha con Riquelme. Sin embargo, su continuidad en Boca no fue la deseada. La figura de Riquelme era un sol que eclipsaba sin quererlo a las incipientes estrellas. Entonces, a Leandro le tocaba ir al banco o bajar a la reserva para agarrar ritmo de juego allí.

Una fractura en un dedo del pie durante una práctica lo marginó por un tiempo largo. Fue cedido a Roma de Italia, pero allí tampoco encontró los minutos que necesitaba porque en su puesto había otra leyenda del fútbol: Francesco Totti. Lo enviaron a préstamo a Chievo Verona. Y a su regreso, el club romano le compró el pase a Boca en cuatro millones y medio de euros. De nuevo debió salir a sumar minutos a otro equipo. Y esta vez dio en la tecla. En Empoli se encontró con Marco Giampaolo, el entrenador que le cambiaría la carrera para siempre. Con una certeza que brotaba de sus labios, lo convenció para que se retrasara a jugar de volante central en lugar de seguir como enganche, algo que años antes su papá ya le había aconsejado hacer. Esta vez, Paredes aceptó y desde esa posición sacó a relucir todo su potencial, agregando garra y temperamento a su ya refinado juego. Una mezcla de virtudes anhelada por muchos en el fútbol, que, al final, terminaron transformándolo en el mediocampista definitivo.

Cuando debe defender, aparece como una fiera cazando rivales; cuando toca y distribuye, es una mariposa volando en el círculo central. Atrás quedó aquel trago amargo del ciclo de Jorge Sampaoli, quien lo dejó afuera del Mundial de Rusia en 2018. Lionel Scaloni, en cambio, lo convirtió en uno de los pilares de su ciclo y de la conquista del Maracaná en la Copa América de 2021. Por eso, esta vez, su cupo en la gran cita de Qatar era impostergable. Aquellas lágrimas cargadas de dudas debajo de la ducha finalmente encontraron consuelo apenas el técnico le avisó que estaba en la lista de los 26. Y su forma de agradecerle fue dejando el alma en cada jugada, a pesar de no estar en plenitud física. Cuando las papas quemaban, convirtió dos penales decisivos: uno en los cuartos de final contra Países Bajos y el otro en la final frente a Francia. Esos fueron los ladrillos de Paredes para ese sueño colectivo. Al final, su abrazo con Scaloni fue tan eterno como la alegría que sentía. Y las lágrimas, entonces, fueron de pura felicidad.