“Respetan a los extranjeros que viven entre ellos.” Esta frase, extraída de un himno babilónico recientemente reconstruido, revela una imagen idealizada de la antigua Babilonia y sus habitantes, quienes, según el texto, se distinguían por su justicia, generosidad y apertura hacia los forasteros.

El hallazgo de este himno, desconocido hasta hace poco incluso para los especialistas, constituye un avance notable en la recuperación del patrimonio literario mesopotámico.

El himno, compuesto hacia el año 1000 a.C., se extendió durante al menos cinco siglos como parte fundamental de la educación infantil en Babilonia. Los niños memorizaban sus 250 versos, que exaltaban la ciudad, a sus ciudadanos y a su deidad principal, Marduk.

El texto describe una urbe próspera, comparada con un jardín repleto de frutos, cuyos habitantes eran generosos y sabios, y donde Marduk era venerado como el “arquitecto del universo” y protector de los más vulnerables.

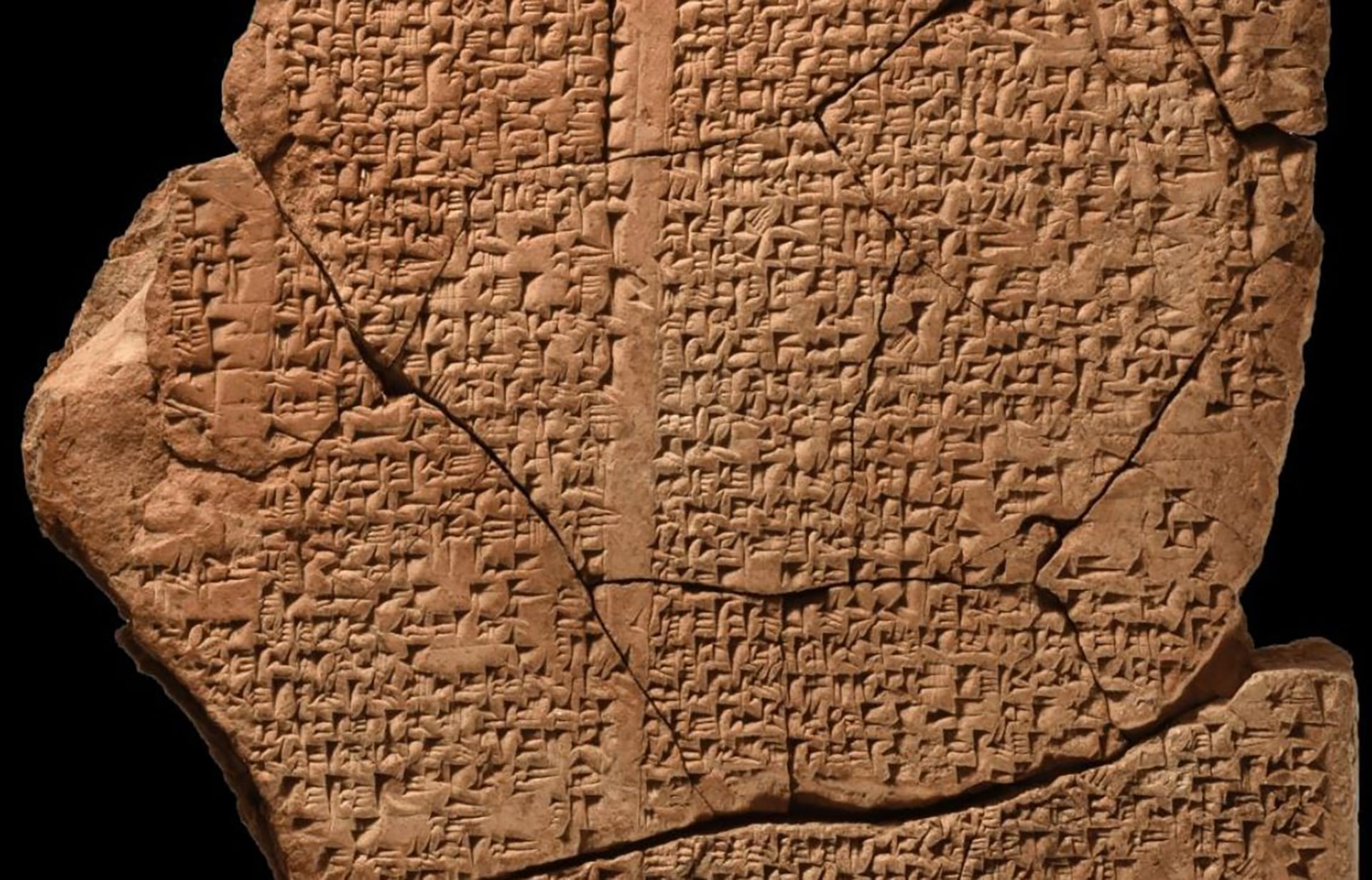

La existencia de este himno permaneció oculta para la comunidad académica hasta fechas recientes. Su recuperación es fruto de la colaboración entre la Universidad de Bagdad y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU), que desde 2018 trabajan en la digitalización de todos los fragmentos de textos cuneiformes hallados hasta la fecha. El proceso dio un salto cualitativo con la incorporación de inteligencia artificial, que explora la Electronic Babylonian Library Platform en busca de conexiones entre fragmentos dispersos.

En el caso del himno a Babilonia, la inteligencia artificial identificó 30 manuscritos relacionados que abarcan desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C., una tarea que, según Enrique Jiménez, responsable del proyecto, habría requerido décadas sin esta tecnología. Un artículo publicado en la revista Iraq califica el himno como un clásico de la literatura babilónica y lo sitúa en el centro de la asiriología, cuyo objetivo principal es “la recuperación y reconstrucción de un patrimonio perdido”.

El autor del himno, probablemente un sacerdote, ofrece una perspectiva poco habitual sobre la naturaleza, las mujeres babilónicas, los valores sociales y los orígenes míticos de la civilización. Jiménez explicó en un comunicado del 1 de julio: “Fue escrito por un babilonio que quería alabar su ciudad. El autor describe los edificios de la ciudad, pero también cómo las aguas del Éufrates traen la primavera y reverdecen los campos. Esto resulta aún más espectacular porque la literatura mesopotámica conservada apenas describe fenómenos naturales”.

Junto a su colega de la Universidad de Bagdad, Anmar Fadhil, Jiménez identificó seis secciones en el himno. La primera ensalza a Marduk y enumera sus epítetos; la segunda adopta la voz de una deidad que se dirige a Marduk para elogiar sus virtudes, como proveer alimento, refugio y ayuda en tiempos de penuria económica. La tercera parte se dedica a Esagil, el templo de Marduk, descrito como “hecho con arte” y considerado la entrada al inframundo.

Las tres secciones finales se centran en los babilonios y su ciudad, cuyas ruinas, situadas a 80 kilómetros (50 millas) al sur de Bagdad, son hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. La cuarta sección presenta una ciudad cuyas “ordenanzas son perfectas” y describe poéticamente la llegada de la primavera, con la abundancia de hierbas, flores y prados en flor. Las secciones cinco y seis —esta última muy fragmentada— ofrecen una visión idealizada de los babilonios: justos, respetuosos de la ley, generosos con los cautivos y, como destaca el himno, “respetan a los extranjeros que viven entre ellos”.

El descubrimiento de este himno representa el segundo logro relevante del proyecto en dos años. En 2024, Jiménez descifró partes inéditas de la Epopeya de Gilgamesh.