La marea populista de izquierda en América Latina a partir de la primera década de este siglo, la primera presidencia de Donald Trump en EEUU a fines de la segunda y la oleada de populismos de derecha en Europa en los últimos años llevaron a un estudio internacional sobre la historia y los efectos económicos e institucionales de los regímenes populistas a lo largo de más de 120 años.

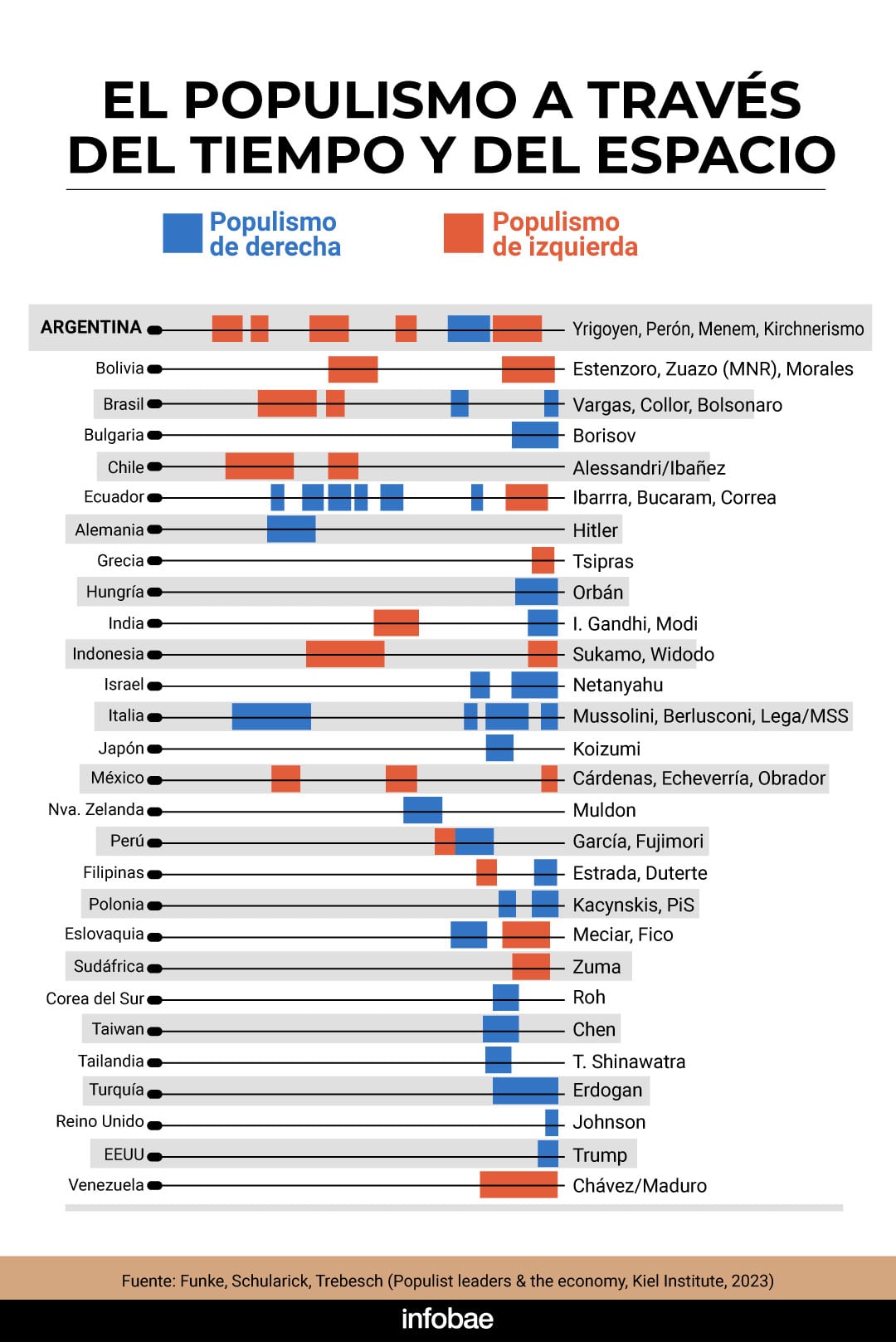

El estudio, de Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch, investigadores del Instituto Kiel (Alemania) de Economía Mundial y publicado en el American Economic Review, abarca el período de 1990 a 2023 con una muestra de 60 países que explican 95% del PBI mundial, una base de datos que incluyó la digitalización de 770 libros y estudios a partir de los que se identificaron 51 liderazgos “populistas” de derecha y de izquierda en base a una definición más de la ciencia política que de la economía: los que definen su posición como una lucha del pueblo o un “nosotros” que encabezan, contra una élite corrupta, un “ellos” a vencer en sus campañas y en sus gestiones de gobierno.

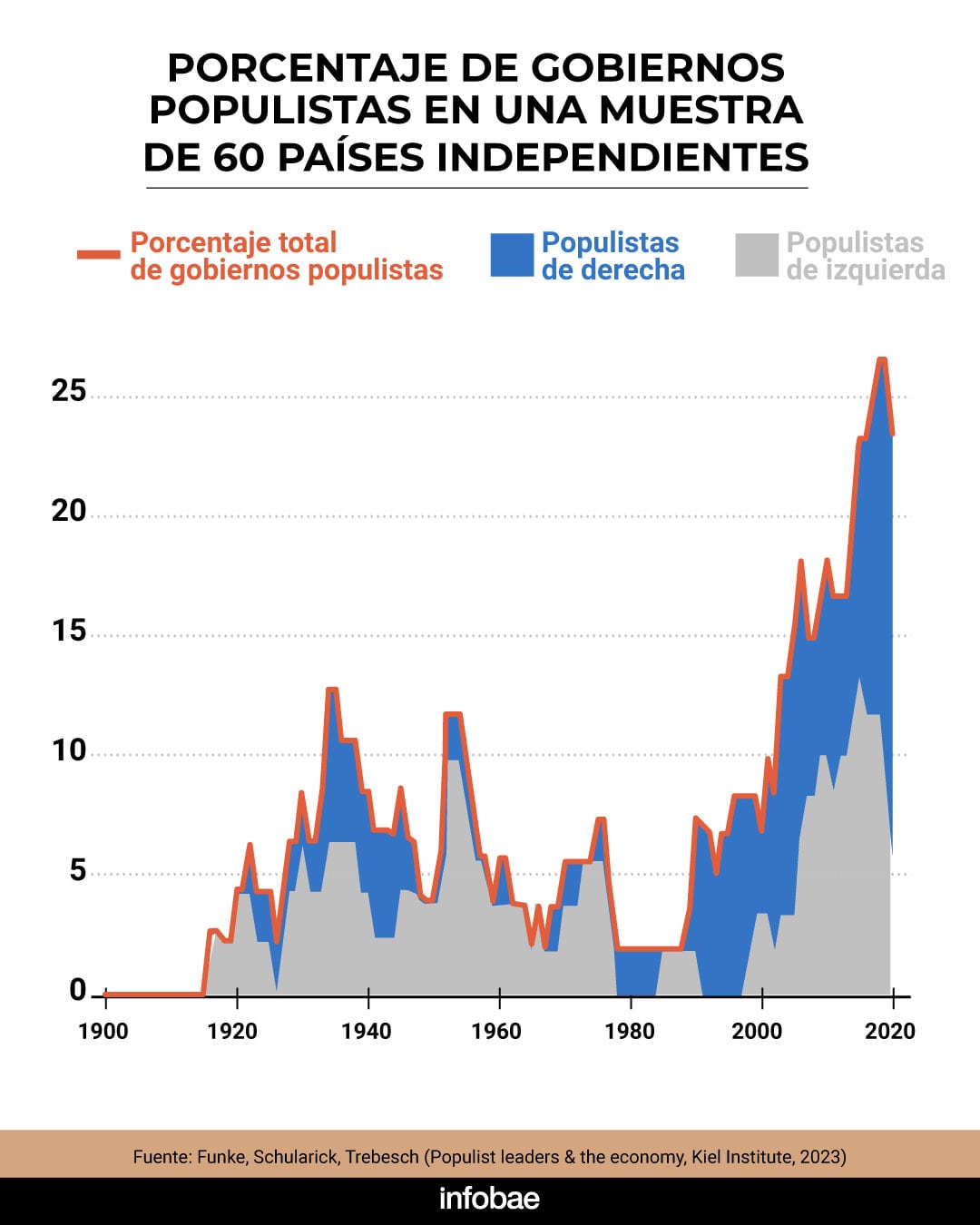

El populismo a nivel de países está a un nivel récord, con más del 25% de las naciones gobernadas actualmente por populistas, escribieron los autores, cuando todavía no se había iniciado la segunda presidencia de Donald Trump, cuya primera gestión es definida como un populismo de derecha, aunque tiene también rasgos, como el proteccionismo, más propios del populismo de izquierda.

Antielitistas

El anti-elitismo de los populismos de izquierda, más frecuentes en América Latina, se enmarca básicamente en términos económicos: el ataque a elites capitalistas “saqueadoras” del país y del “pueblo” en el marco de la globalización y con el respaldo de bancos, fondos de inversión y entes multilaterales como el FMI. Su receta básica es intervención estatal y nacionalismo económico con un discurso polarizador centrado en cuestiones financieras y económicas y otro cultural “inclusivo” y “multicultural”.

El anti-elitismo de los populismos de izquierda, más frecuentes en América Latina, se enmarca básicamente en términos económicos

Los populismos de derecha, más característicos de Europa, pero no extraños a América Latina, suelen plantear su discurso en términos de rechazo a inmigrantes, extranjeros y minorías religiosas contrarias a la “cultura” y la “identidad nacional”. Al igual que los populistas de izquierda, los de derecha también se declaran anti-elitistas: dicen defender al “hombre común” y quieren recuperar “valores tradicionales”. También son críticos de la globalización, pero en el ámbito económico promueven -en general- baja regulación, bajos impuestos e intervención estatal limitada.

“Basados en estas definiciones Vladimir Putin, Ronald Reagan y Barack Obama, por ejemplo, no pueden ser clasificados como populistas, pero Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi y Donald Trump claramente sí”, dicen los autores, cuyo estudio, por el período que abarca, no incluye al gobierno de Javier Milei, aunque la definición en que se basan se le aplica al discurso con el que el hoy presidente llegó al gobierno y mantuvo en su etapa inicial, pero atenuó tras su reciente triunfo en las elecciones legislativas. Otro estudio, de 2025, sobre la tendencia de los populismos de izquierda a cambiar las reglas y alargar sus mandatos, cita un libro académico que incluye expresamente a los gobiernos de Milei en la Argentina y de Nayib Bukele en El Salvador como “populismos de derecha”.

Los populismos de derecha, más característicos de Europa, pero no extraños a América Latina, suelen enmarcar su discurso en términos culturales

El estudio de los investigadores alemanes afirma que los regímenes populistas se basan en un falso “sentido común” de nacionalismo y proteccionismo y típicamente socavan las instituciones democráticas. El foco no es estudiar las causas del relativo éxito electoral del populismo (por qué los votan) sino sus efectos económicos e institucionales.

Es una cuestión importante, pues -según surge del estudio- en términos de peso político el populismo está en un pico histórico, los gobiernos populistas tienden a durar más que los no populistas y los países que han tenido liderazgos populistas tienden a recaer en ellos, pese a sus malos resultados.

Después del populismo

Al respecto, el estudio muestra que después de una experiencia populista las economías pierden un punto de crecimiento del PBI respecto de su tendencia de largo plazo. Además, los autores comparan el desempeño económico de países que atravesaron episodios populistas contra un construido (contrafáctico “doppelgänger) gobierno no populista y concluyen que al cabo de 15 años de un episodio populista un país pierde más de 10 puntos de expansión del PBI. Sobre el método del estudio, vale acotar que toda comparación inter-temporal es, de hecho, contrafáctica, pues confronta episodios ocurridos en distintos momentos y circunstancias.

Al cabo de 15 años de episodio populista un país pierde más de 10 puntos de expansión del PBI

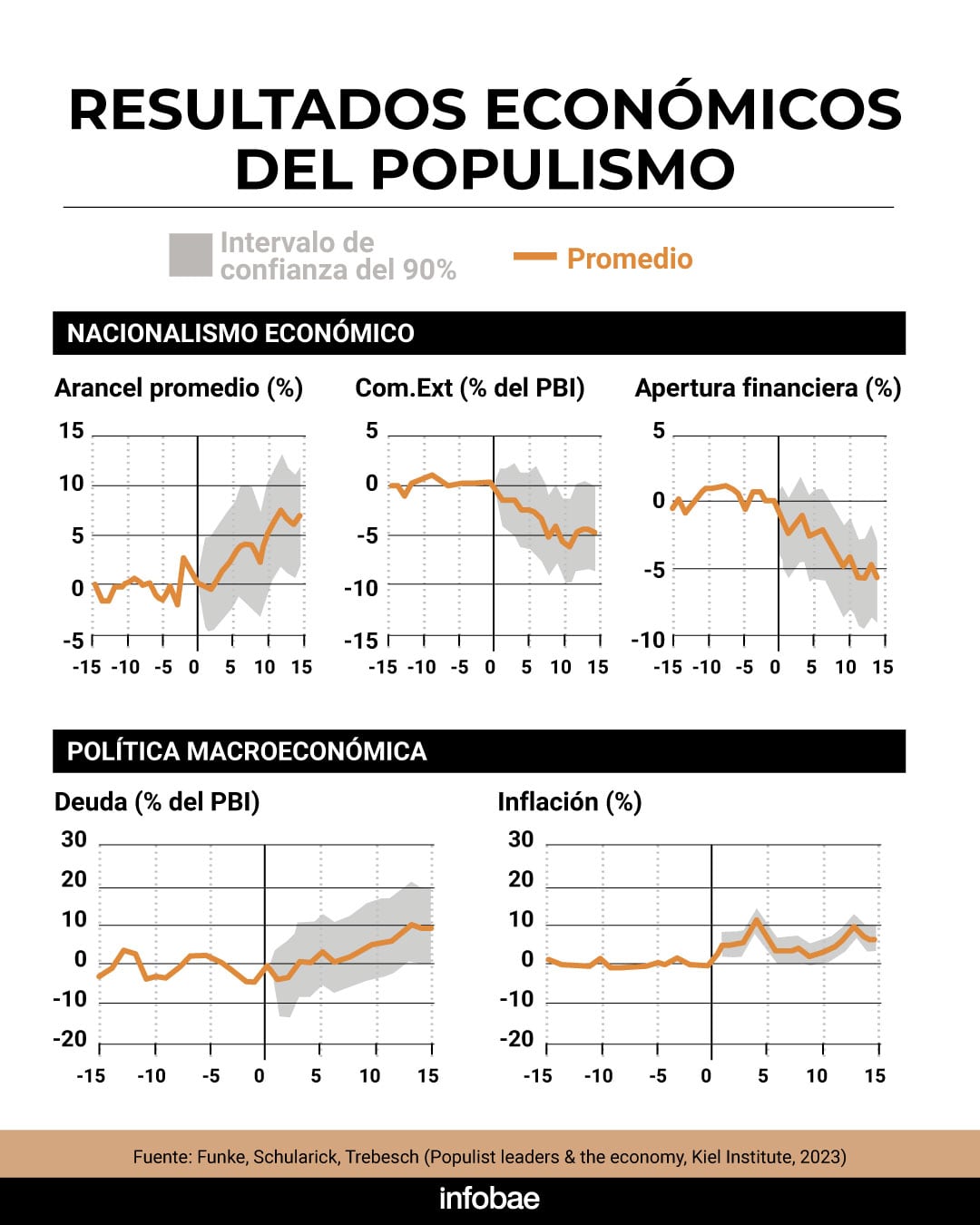

Los malos resultados del populismo en economía, dice el estudio, resultan de dos causas principales: 1) nacionalismo económico y proteccionismo, y 2) políticas macroeconómicas cortoplacistas que generan mayor inflación y endeudamiento.

De hecho, algunos economistas definen al populismo como una preferencia desmesurada por el presente a expensas del futuro, del consumo sobre la inversión y el ahorro, una suerte de economía punk en la que “no hay mañana”.

En cuanto a los efectos institucionales, el estudio afirma que los controles sobre el Poder Ejecutivo y la libertad de prensa “decrecen significativamente” bajo los gobiernos populistas y que esos resultados también son “robustos”, válidos en ambas versiones del populismo. “La erosión de las normas democráticas explicaría tanto la naturaleza serial o persistencia y las negativas consecuencias económicas del populismo”, sugieren los autores, y citan al respecto varios e estudios, incluyendo algunos de Daron Acemoglu, uno de los Nobel de Economía 2024.

Curiosamente, el primer “liderazgo populista” identificado por el estudio (ver arriba) es el de Hipólito Yrigoyen (1916-22 y 1928-30, cortado por el primer golpe militar en la Argentina del siglo XX), aunque los autores también recuerdan que en 1896, un populista (Williams Jennings Bryan) estuvo cerca de llegar al poder en EEUU.

Una etapa alta del populismo fue la década de 1930, durante la depresión, su punto más bajo los 90s, tras la caída del Muro de Berlín, y el pico en 2018, con 16 gobiernos populistas en los 60 países abarcados. En el barrido de 123 años, 27 de los 60 países atravesaron experiencias populistas. Y el más reciente aumento de su incidencia se debe al ascenso de populismos de derecha en Europa, mientras en América Latina retrocede el populismo de izquierda.

“Los datos históricos colectados sugieren que el populismo es un fenómeno altamente persistente en países como la Argentina y Ecuador”, dicen los autores. La gran pregunta, concluyen, “es si en los próximos años o décadas los países industrializados sufrirán un populismo serial. A la luz de la historia, este es un escenario desafortunado y no improbable; Occidente podría estar en los comienzos de una prolongada era populista si los políticos no actúan ya”.

Cuánto duran los populismos …

Por su parte, en un paper publicado en febrero de este año, João Pedro Bastos, de la Tech University de Texas, Nicolas Cachanosky, de la Universidad de Texas El Paso y Tomás Faintich, de Ucema, encontraron que los populismos de izquierda latinoamericanos del siglo XXI se han vuelto más prolongados, algo que atribuyen a una reducción de la intervención extranjera en la región, traducido en un menor número de golpes militares, y a la tendencia de los populismos de izquierda a instaurar reformas constitucionales o arreglos que les permitieron repeler límites y prolongar sus mandatos.

El estudio cita un libro publicado por la Universidad de Oxford, sobre los “populismos de derecha” latinoamericanos, en tanto otra editorial académica, Routledge, publicó un compilación de estudios sobre los “populismos de izquierda” en la región.

A su vez, Infobae dio cuenta tiempo atrás de un estudio sobre la fiabilidad de los datos económicos que suministran los regímenes autoritarios o dictatoriales (que en promedio suelen exagerar su crecimiento económico 15 y 35% respectivamente) y la durabilidad de aquellos surgidos de “revoluciones”.

… y los regímenes revolucionarios

En un libro muy documentado, los politólogos Steven Levitsky, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y co-autor de un libro sobre la “muerte” de las democracias, y Lucan Way, destacaron la extraordinaria longevidad de regímenes “revolucionarios”, como la URSS, que duró 74 años a pesar de situaciones muy adversas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante 85 años consecutivos, y los de China, Cuba y Vietnam, en el poder tras más de seis décadas, algo que igualan unas pocas monarquías del Golfo Pérsico.

Las autocracias revolucionarias no sólo sobrevivieron hostilidad externa, malos resultados económicos y fracasos políticos en gran escala, dicen Levitsky y Way. El PC Chino se mantuvo y mantiene en el poder pese al catastrófico “Gran Salto Adelante” y el caos de la “Revolución Cultural”. El régimen comunista de Vietnam soportó la devastación de 30 años de guerra. El cubano, una invasión respaldada por EEUU, un largo embargo comercial y la catástrofe económica tras el colapso soviético. La República Islámica de Irán soportó cuatro décadas de hostilidad internacional y una larga y sangrienta guerra con Irak. La mayoría de los regímenes revolucionarios sobrevivieron al colapso global del comunismo, la pérdida de patrocinio externo la crisis económica y la oleada democrática post-caída del Muro, y muchos permanecieron intactos.

Todos los regímenes comunistas que se mantienen en el s.XXI surgieron de revoluciones violentas, incluidos los de Angola y Mozambique en el África subsahariana. En base a análisis estadísticos de los regímenes autoritarios establecidos desde 1900, los autores prueban que los surgidos de cambios violentos sobrevivieron en promedio casi tres veces más que sus homólogos no revolucionarios.

Aunque escasas (20 desde 1900), las autocracias revolucionaria tuvieron un impacto enorme en la política mundial, debido a la extraordinaria ampliación del poder del Estado, la destrucción de antiguas élites, la creación de poderosos aparatos de control y represión y la movilización de enormes recursos humanos y sociales en pos de rápidos avances industriales y militares para adelantarse geopolíticamente a regímenes rivales.

Las revoluciones, dice el libro, traen guerras, pues los cambios drásticos suelen desestabilizar el orden regional y hasta mundial y aumentan la probabilidad de conflictos militares, amén de generar mayor incertidumbre y percepción de amenaza entre Estados vecinos y entre potencias. Aunque han sido responsables de grandes tragedias humanas, explican los autores, los regímenes revolucionarios engendran modelos ideológicos y políticos y “exportan” desde modelos económicos y políticos hasta estrategias de insurgencia.