“Era como escucharme en una radio”, rememoró Oscar “Cholo” Gómez Castañón al evocar su infancia en el sur argentino, donde el eco de las piedras le devolvía la voz y la imaginación. Hoy, tras más de tres décadas como referente de la radio y el folclore en el país, el comunicador se embarca en una nueva aventura: la obra de teatro que vuelve al circuito y explora las historias reales detrás de las canciones populares, uniendo su vida personal y profesional en un relato que busca emocionar y sorprender al público.

Sentado en un bar de esquina en la zona de Colegiales, pide un cortado con leche fría y comienza a recorrer su historia personal. Nacido en Puerto Deseado, Santa Cruz, creció entre campos, caballos y largas temporadas en la naturaleza. “Pasé largas temporadas, muy largas temporadas en el campo con un par de tíos y un par de peones”, relató. La soledad de esos días se llenaba con la compañía de una radio a válvula y el eco de las rocas, que transformaban sus palabras en un juego de voces. “Yo amaba ir al campo y una de mis diversiones fue descubrir que frente a la casa principal había un estanque. Una zona con mucho cerros coronados por paredes de piedra. Ahí descubrí que las rocas estas tenían eco, un eco largo… Entonces yo empecé a conversar paar que me devuelva el sonido. Era como escucharme en una radio”, detalló al subrayar la importancia que ese medio de comunicación tenía en esas zonas remotas: “La radio en esas épocas, hoy también, en esa zona es muy importante”.

“Era mi apertura al mundo”, destacó, a la vez que recordócómo lo marcaron ciclos que quedaron en la memoria colectiva como “El Glostora Tango Club, los Pérez García, qué sé yo cuántas orquestas en vivo y radioteatros”, mienras su mirada se píerde en el ventanal.

Oscar recuerda una infancia marcada por los constantes traslados y el arraigo profundo a la Patagonia, ese territorio que fue cuna de su historia familiar. El Banco Nación les prestaba una casa hermosa y confortable; en ese hogar, sus padres y sus dos hermanos compartieron risas, mudanzas, tardes interminables. Allí, la seguridad ofrecida por el trabajo de su padre, quien alcanzó el puesto de gerente, se entretejía con la añoranza de las raíces familiares.

Sus antepasados, por línea materna y paterna, llegaron a la Patagonia en 1865. Desde entonces, las generaciones se sucedieron en ese horizonte de viento y cielo ancho: Oscar y los suyos representaron la quinta línea, el eco de un pasado que adquirió una fuerza vital imposible de ignorar. El pasado y sus orígenes se afincaron en él, algo que llegó a amar con todo su corazón.

En medio de los vaivenes de la adolescencia, Oscar encontró en la música una fuga y un ritual de pertenencia. Como muchos, formó parte de una banda: allí, entre cables y ensayos interminables, se consagró como bajista. Las fiestas de egresados ardían con su sonido; pueblos enteros los recibían y siempre les quedaba la satisfacción de “recaudar muy buen dinero”.

Pero el destino tenía guardadas para él otras melodías, otros escenarios aún más imprevisibles. A los dieciocho, el amor irrumpió con fuerza y nombre propio: Gigí Ruá, reconocida actriz y su primer amor. En algún momento, él la miró a los ojos y se atrevió a afirmarlo: “Yo fui su primer todo”, sin vueltas, entre la ternura y el asombro de saberse inolvidable.

El tiempo, sin embargo, no se detuvo. Cuando pasaron un par de años, los hermanos mayores de Oscar decidieron instalarse en Buenos Aires. Poco después, sus padres hicieron las valijas y partieron también, arrastrando con ellos toda la familiaridad del sur. En ese instante, las preguntas urgieron. ¿Seguir estudiando en el Sur y cargar con el desarraigo? ¿O tomar el tren familiar, aceptar el vértigo porteño y probar suerte junto a los suyos?

La respuesta llegó sin titubeos. Tomó de la mano a Gigi y juntos emprendieron el viaje a Buenos Aires, eligiendo instalarse en casa de los padres del joven comunicador. “Comenzamos a salir y como los dos estamos en los temas del teatro y de esas cosas, nos vinimos para acá, a lo loco. Fuimos a vivir a los de mis viejos”, relató, todavía con el temblor de la aventura en la voz.

Ambos se sumergieron en el vértigo de la gran ciudad, con sus oportunidades, decepciones y promesas. “Estudiamos acá bastante, ella enseguida empezó a encontrar propuestas de cine. Estuvo con Sandrini, con Renán. Y yo además ya hacía radio hasta que no pude más, terminé el teatro porque no me daban más los tiempos”. La vida en Buenos Aires aceleró el paso; Oscar resistió ese torbellino todo lo que pudo: siguió en la radio, intentó el teatro… hasta que el reloj, implacable, dijo basta.

“Terminé el teatro porque no me daban más los tiempos”, aseguró. Pero nada pudo arrebatarle esos años de experimentación, pasiones cruzadas y sueños posibles. ¿Cuántos pueden decir que llegaron con su primer amor a la ciudad que todo lo puede cambiar? ¿Quién se atreve a vivir “a lo loco”, cuando el destino llama?

“Lo primero que hice acá fue ir a una radio y decirles que quería hacer un programa. Me dijeron: ‘Buscate un cliente’. Bueno, me busqué un cliente y empecé haciendo unos programas de sábado de 4 o 5 horas a la tarde. Una radio chiquita, la radio del pueblo”, rememoró. Pronto, su talento lo llevó a gestionar programaciones enteras y a convocar a figuras de la talla de Lalo Mir. “Un día, ya estábamos manejando Continental, yo ya era gerente de contenido… Y un día recibo un llamado de la producción de Tiempo Nuevo. Yo pensé que me estaban jodiendo… Me empezaron a invitar a la tele”, relató sobre sus primeros pasos en la pantalla chica y la consolidación de su carrera radial.

El folclore se convirtió en el eje vital de Gómez Castañón. “El folclore quedó ahí. Siempre quedó, sí”, afirmó. Su vínculo con el género se profundizó a través de la radio y la televisión, y se nutrió de encuentros con músicos y relatos que iban más allá de la música. “Un día me di cuenta hablando con Polo Román -recordado integrante de Los Chalchaleros-, que me dijo: ‘No, porque me dijo el Chango Rodríguez que no estaba preso…’”, narró sobre el origen de la idea para su nueva obra. La historia de la que habla es la del clásico Luna Cautiva, que narra los días de encierro del Chango Rodríguez, que efectivamente “mató a una persona en una pelea, una cosa ridícula, de borracho. Y era justo su compadre, que le tiró un tiro y le pegó. Y entonces, él habla de la luna cautiva porque la luna es la que está tras las rejas, no él. Él se siente libre y ve la luna enrejada”.

“Hay muchas canciones que no son ficción poética, sino hechos reales transformados en canción, que son apasionantes y que la gente, lo bueno que tiene es que le contás historias de algo que lo canta de punta a punta, pero no tiene idea de lo que significa”.

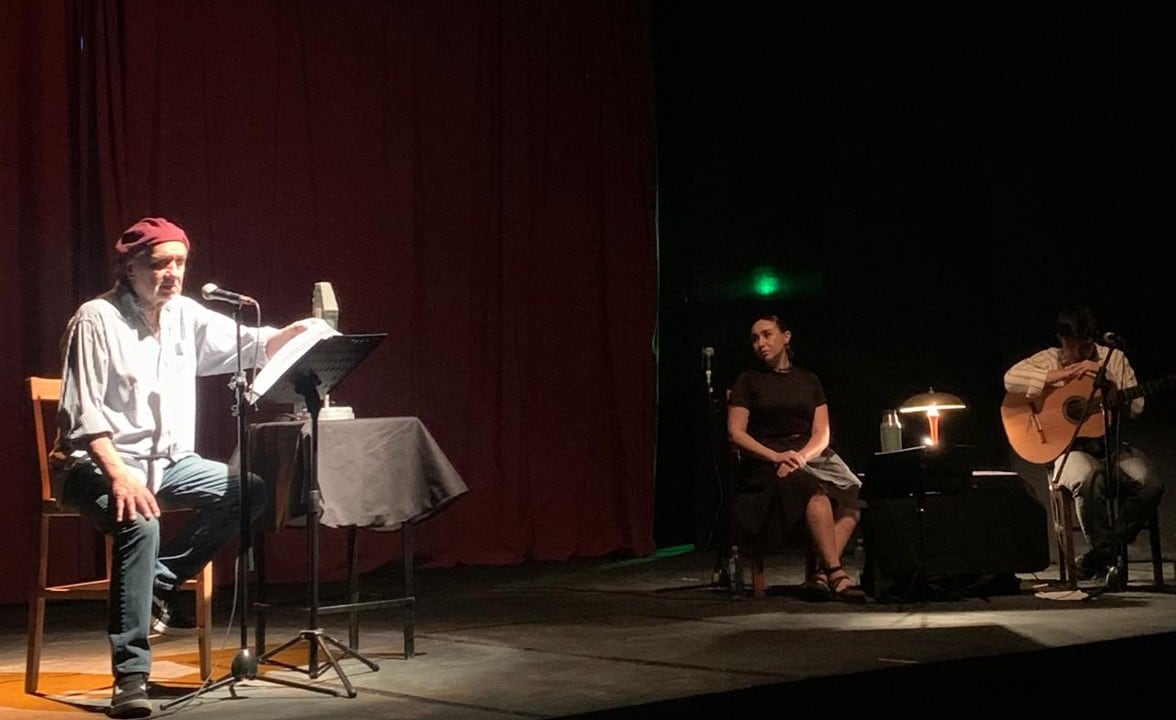

La obra de teatro que ahora regresa a las tablas, Así nacieron las canciones – los domingos 16, 23 y 30 de noviembre a las 20 en el porteño Camarín de las Musas- surge de esa necesidad de contar lo que hay detrás de las canciones. “Son relatos acortados, pero que tranquilamente podrían ser libros”, sostuvo. Ejemplos como “La luna cautiva” o “La López Pereyra” esconden historias de vida, tragedias y mitos que el público desconoce. Todo matizado con la presencia de Luciana Garrido en la voz y Juan Manuel Rubino en voz y guitarra.

“Cada canción está en el cajón de las fotos viejas de tu memoria… te entra en el recuerdo: ‘Esta canción yo la canté en tal lado o se cantaba en las guitarreadas o yo estaba de novia y la cantamos en Gesell’. Todas forman parte de tu historia, o la mayoría”, reflexionó. El proceso creativo de la obra implicó buscar artistas capaces de interpretar distintos géneros con autenticidad: “Me costó mucho conseguir los chicos, porque si yo lo hago con una cantora famosa y un cantor conocido, o un guitarrista, ellos tienen su vida y su imagen… Esto te da la idea de una obra como que somos la misma cosa, no lo relacionás con otra cosa”.

El presente del folclore argentino, según explicó, vive un resurgimiento, especialmente entre los jóvenes y en la ciudad de Buenos Aires. “Ahora está volviendo muy fuerte con peñas para escuchar folclores, pero lo más curioso, con peñas donde van muchos estudiantes universitarios y muchos de 15 a 25 llenan los fines de semana”, observó. Para él, el folclore es mucho más que música: “Cacho Castaña decía lo mismo del tango, que el folclore son tus abuelos, tus padres, la comida, la costumbre, los mitos, todo tu ser. Eso en algún punto sale”.

El cambio de horario en la radio, tras más de treinta años en las mañanas, marca un nuevo ciclo en su carrera. “Yo hice radio en la mañana… ciclos importantes, desde el año 1992 sin parar hasta este año. Treinta y pico de años”, señaló sobre este presente que lo encuentra en Radio Rivadavia de lunes a viernes de 21 a 23 con Desde el alma.

El paso a la noche le permitió reencontrarse con formatos más distendidos y menos atados a la inmediatez informativa. “Es buenísimo, porque uno le tiene miedo al cambio, pero en realidad el cambio es otra cosa”, afirmó. Ahora, valora la posibilidad de entrevistas relajadas y de recuperar el espíritu de la radio como espacio de conversación y cultura: “El reportaje que tenía la esencia de la clara con un tipo así, relajadamente, no está más en la radio. Casi no está”.

En su mirada sobre los medios actuales, Gómez Castañón lamenta la falta de espacios para la emoción y la cultura en la televisión, dominada por la política y la inmediatez. “No hay lugar para la emoción, para la lágrima, para la risa. Hay lugar para la cosa pura y dura”, opinó. Frente a ese panorama, la radio sigue siendo, para él, un medio vital y vigente, capaz de acompañar y conectar a las personas en cualquier rincón del país.

Mientras muchos anuncian el final de la radio, Gómez Castañón sostiene que el medio goza de plena salud, reinventándose y manteniendo su esencia en cada nueva etapa de su vida y su carrera: “Lo que cambia es cómo la escuchás. Yo la escucho en el teléfono o la puedo escuchar en el auto, pero yo creo que como medio de comunicación está muy viva. Los muertos que vos matás, gozan de buena salud”.