María Negroni escribe y hace tiempo que enseña a escribir, pero antes enseña a leer y a distinguir lecturas que ofrecen mucho más que una historia o una anécdota: lo que enseña María es a buscar un lenguaje, una forma de contar, una singularidad allí donde, asegura, no existe una página en blanco porque “todo ya ha sido escrito”.

María volvió recientemente a la Argentina luego de una residencia de un año en Berlín, estancia que le fue otorgada por el DAAD (iniciales de Servicio Alemán de Intercambio Académico, en alemán), el programa de artistas considerado como uno de los más prestigiosos del mundo. Su obra, que fue reconocida con premios y distinciones como la beca Guggenheim y el Konex de Platino, es vasta, variada y cada vez más destacada por la crítica y también por lectores sensibles y exigentes.

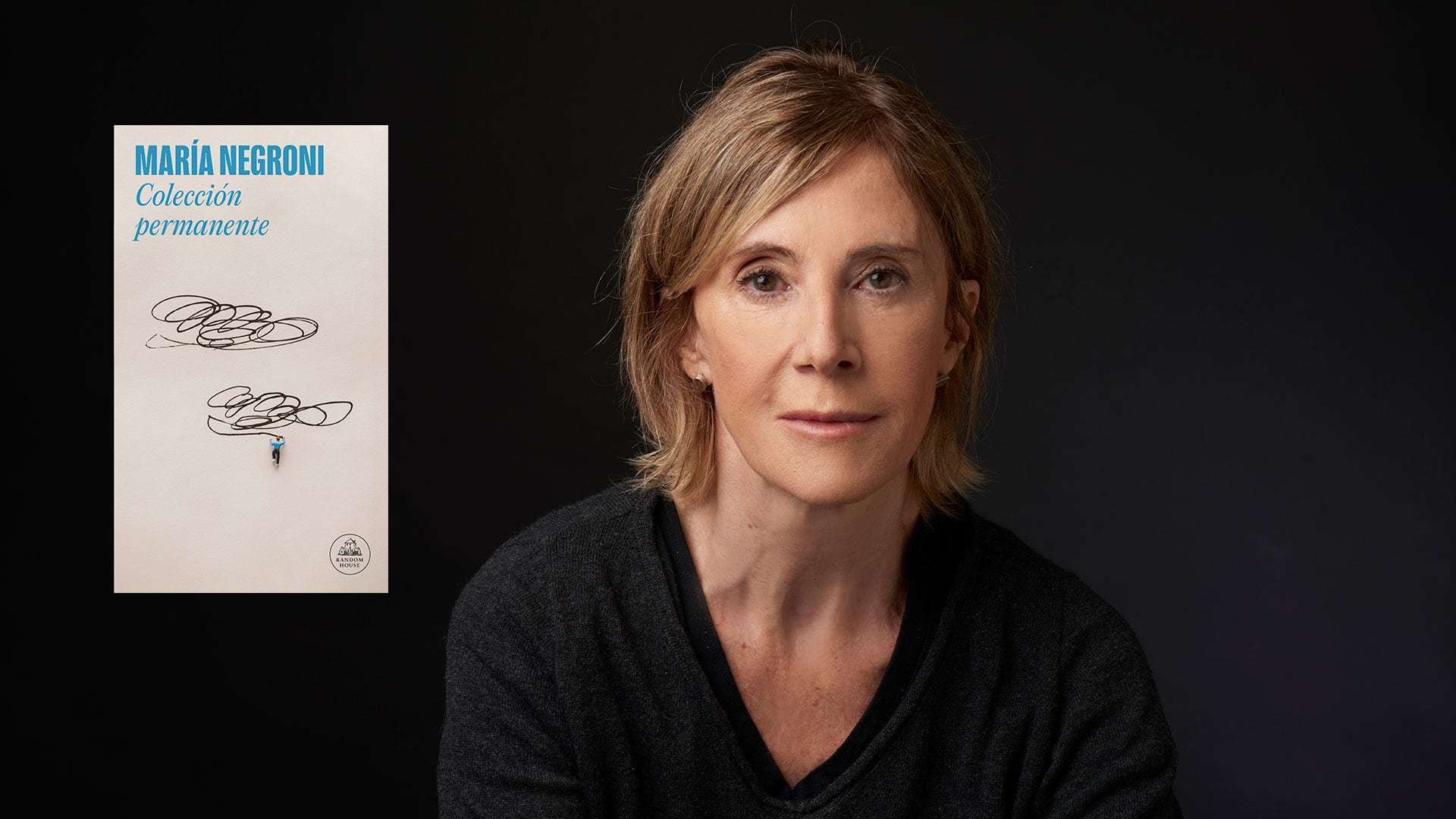

Poeta, ensayista, narradora, docente, María Negroni nació en Rosario y vivió muchos años en Nueva York. Es autora de libros como Elegía a Joseph Cornell, Islandia, Objeto Satie, El sueño de Úrsula, La anunciación, Archivo Dickinson, Pequeño mundo ilustrado, El corazón del daño (un libro que la hizo llegar a nuevos públicos y que tuvo una celebrada versión teatral dirigida por Alejandro Tantanian y protagonizada por Marilú Marini) y Cartas extraordinarias.

Muchas de sus obras fueron traducidas a otras lenguas y ella misma tradujo a poetas como Elizabeth Bishop, Sylvia Plath y Marianne Moore entre otras.

María Negroni tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Columbia y es la creadora y directora de la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF). Recientemente Random House publicó Colección permanente, su nuevo libro, en el que una vez más cruza de manera singular el ensayo con la autobiografía y la biografía y suma la entrevista apócrifa como género para consolidar un recorrido por los pliegues de la escritura y la lectura.

De esa ruta literaria que María propone casi desde el comienzo de su carrera se desprenden preguntas que admiten múltiples respuestas como qué es escribir, qué es la poesía, qué es un escritor, y también una vez más retazos de su vida y de su propio recorrido como escritora y lectora. Lo que sigue es una reproducción de la conversación que mantuvimos semanas atrás, durante la grabación de un episodio del podcast Vidas prestadas.

— Cuando se habla de géneros o de formas narrativas, cuando se habla de escribir bien o mal, hay un concepto que repetís y es el de que, como lectora, leés y te interesan las escrituras. Podríamos empezar por ahí. ¿Qué significa exactamente leer “escrituras”?

— A ver, es interesante porque podemos empezar por el revés, lo contrario de eso. Mucha gente te dice “Sí, ese libro me resulta muy entretenido”. Y yo digo: bueno, yo no le pido a la literatura que me entretenga. De hecho, los libros entretenidos me aburren profundamente. Lo que me seduce en un libro es eso, la escritura. ¿Y qué es la escritura? Porque esa sería la pregunta.

— Exacto.

— La escritura es un corrimiento de la anécdota o del tema o de la trama a una especie de incursión al instrumento mismo, que es el lenguaje. Entonces, en algunos libros hay escritura; en otros, no. ¿Sabés quién hablaba de esto?, Marguerite Duras. Ella decía: hay libros que no tienen autor. Autor o autora, ¿no? Que son libros donde no pasa nada a nivel del lenguaje. No hay un temperamento que se tensa de una determinada manera. Ella decía que en realidad existe una subliteratura, la descalificaba absolutamente. O sea que en las mesas de las librerías hay muchos libros que se venden como literatura pero que no lo son: son entretenimientos. Lo que pasa es que para entretenerme, no sé, prefiero otra cosa.

— Estaríamos hablando de literatura/entretenimiento versus literatura/arte. Sería así.

— Sería así, sí. Digamos que la literatura que me interesa, en todo caso, es la literatura que plantea preguntas ¿no? Es como si yo te dijera que en la literatura, así como en las personas, hay niveles de problemas, de problemáticas. O sea, vos podés transitar toda una conversación de media hora sin ir dos segundos más abajo de la banalidad. Entonces te mantenés en una superficie. Eso también pasa en la literatura.

— Y estamos hablando del lenguaje.

— El lenguaje además es una cosa impresionante. El lenguaje es como el mundo. Ya lo decía Wittgenstein, ¿no? La amplitud de mi lenguaje es la amplitud de mi mundo. Entonces, viene muy al caso con lo que está pasando ahora con el lenguaje, que hay una degradación tremenda, a todo nivel. Entonces es como que todo se aplana, los significados se calcifican. No hay espacio para la incertidumbre del sentido, para las dudas, la ambivalencia, la ambigüedad.

— Para la elegancia. Tal vez podríamos conformarnos con una lengua común elegante.

— Elegante, sí. Elegante. Digna..

— Exacto. Ahora, en Colección permanente hay mucha reflexión acerca de todas estas cosas. Hay mucha cita, mucha paráfrasis. Sos más de reescribir lo que dijeron otros. Eso forma parte de tu estilo, o de tu género, diría, ¿no?

— Sí.

— En tu libro anterior, Cartas extraordinarias, utilizabas frases, conceptos, ideas de autores en forma de cartas; que es el mismo trabajo, en un punto. Esto me hace pensar en las formas del lenguaje y en la pregunta acerca de qué es un autor. Tal vez es alguien que hace crujir o implosionar el lenguaje. Con lo cual, termina teniendo un lenguaje propio.

— Exacto. Pero con una salvedad, diría, un agregado. Que vos decís que yo parafraseo, lo que sea, la literatura se hace con la literatura. O sea que eso de la página vacía es falso. La página está siempre llena porque todo lo que nosotros pensamos, sentimos, odiamos, etcétera, etcétera, todo ya ha sido pensado, odiado, amado, ¿entendés? O sea, ya se ha escrito. Lo han escrito desde Gilgamesh para acá. Lo que quieras. Entonces, uno no escribe desde la nada.

— Totalmente.

— Ni siquiera la experiencia es absolutamente propia, es humana. O sea, de la condición humana que nos toca, nos ha tocado desde siglos y siglos, que vienen de atrás.

— Es construcción, además, claro.

— Construcción. Entonces, estás trabajando con un material que ya ha sido mil veces manipulado, armado, construido, destruido, reconstruido. Y vos tenés que armarte como un caminito ahí por donde, dos cosas, uno es ir más abajo de vos misma, o sea, como yo digo: el descenso es fundamental. El descenso que hacían los héroes épicos y que todavía hacemos cuando escribimos, que es la desnudez, y después de la desnudez, ir más abajo a ver qué hay. O sea, uno escribe con ese material, que es como un material volcánico que está ahí pero al que no siempre uno accede porque, además, da mucho miedo, ¿no? Entonces, por un lado, eso de bajar. Y, por otro lado, incorporar a todas esas maravillas, porque para mí es una alegría enorme encontrar las voces, las sensibilidades afines.

— Es un festival poder hacerlo.

— Claro, encontrar a alguien que se ha emocionado con lo mismo, que se sintió perturbado por lo mismo. El otro día estaba leyendo un libro que todavía no salió, en donde están compiladas las entrevistas que le hicieron a Néstor Sánchez, que está por publicar su hijo. La investigación es de Federico Barea, un amigo.

— Qué buena noticia ese libro. Un escritor que hay que recuperar, Sánchez.

— Sí, un autor que a mí me encanta. Y en un momento el tipo dice: “Detesto las novelas que se pueden contar por teléfono”. Y yo digo: bueno, qué claridad. Como que en realidad la literatura no pasa por ahí. No pasa por la historia.

— Bueno, claro, porque también lo que aparece en discusión es lo clásico versus la vanguardia. Y también la forma del lenguaje en la narrativa o del ensayo e incluso la poesía dentro del lenguaje con el que se trabaja narrativa y ensayo. Algo sobre lo que hablás todo el tiempo, también, como poeta. En este libro volvés a esta idea ede vincular la poesía con la infancia.

— Y, sí. A ver, la infancia tiene que ver con la imaginación, que es un derecho al que hemos renunciado. Como que parecería que no hay espacio… La imaginación es un territorio maravilloso, de muchísima libertad. Entonces, yo creo que hay algo que perdemos al volvernos, o quizás habría que decir al quedarnos, adultos. Porque la adultez no es algo en lo que uno se vuelve como que crece: uno decrece en la adultez. Se queda adulto. Entonces, a mí me parece que hay algo que perdemos ahí y que el arte es para los adultos un poco el equivalente del juego en la infancia. Es un juego complejo ¿no? Un juego peligroso muchas veces; un juego difícil, contradictorio, complejo. Pero, al fin y al cabo, es un juego que produce mucho placer a cualquier persona que crea.

— Te escuchaba recién cuando hablabas de esto de que no trabajamos con la página en blanco o que no venimos con la cabeza en blanco y que todo ya de algún modo se hizo. Digamos, frases que uno le ha dicho muchas veces a gente que empieza a escribir y que cree que, en realidad, nadie antes escribió sobre ese tema o de esa manera, de pronto, y hay que explicar: no bueno, mirá, hay toda una serie de autores que trabajaron esto. Y no podía dejar de pensar también en la inteligencia artificial, en el sentido de que todo eso que nosotros llevamos incorporado “humanamente” se lo estamos cediendo también a la máquina, ¿no? Porque la máquina tampoco empieza de cero, empieza con todos nuestros insumos.

— Claro, total. Exacto.

— Me alucina.

— No, no, es fascinante. No tengo claridad sobre el tema pero sí podría decir que es interesante, vos usaste la palabra insumo. Entonces todo eso lo tiene, lo que le falta, porque yo te decía ahí, te hablaba del descenso y te hablaba de buscar la fisura adentro de esos insumos. Yo creo que eso todavía la inteligencia artificial no lo hace. No sé si lo hará.

— Cuando estás hablando de ese tema en el libro creo que en algún momento usás, y me gustó, la idea de buscar el caminito, como si uno dijera: la ruta propia.

— Pero es que es cierto que uno tiene que encontrar ese lugar que te permita pasar a algo nuevo. O sea, el arte y la belleza tienen que ver con el asombro. Cuando yo digo algo o escribo algo o alguien pinta algo que me sorprende, ése sería el indicador de que hay belleza ahí. La belleza es eso, es la ruptura de lo esperado.

— Una vez le pregunté a Burucúa qué era la belleza y pensó un momento y me dijo: la belleza es un resplandor.

— Y, sí, tal cual. Sarlo decía que era una iluminación profana, que es muy lindo, también, ¿no? Entonces se produce esa especie de luz inesperada. Inesperada. Eso es fundamental. Para ir a esa luz no es tan fácil porque el vocabulario, la sintaxis, el lenguaje, en general, también tiene mucho de convención y entonces uno tiende a repetir el sentido común, el cliché, lo consabido.

— Cuando escribís, ¿te leés y decís: no, esto es sentido común o esto “es demasiado” y te corregís?

— Me pasa poco eso. Más bien creo que mi riesgo es el contrario. O sea, de repente, no sé, estoy pensando en voz alta… Pero quizás a veces me pregunto si…

— ¿”Me van a entender”?

— Me van a entender, sí.

— ¿Te preocupa eso?

— No. No (risas). No me preocupa.

— Mencionaste a Sarlo, el título de su último libro, No entender, tiene que ver con eso también.

— Claro, claro. Sí, no me preocupa mucho pero sí me lo han dicho: “qué difícil escribís”. Bueno, no sé, no para mí. Yo me entiendo, digamos. Y además, claro, por ejemplo, más que sobre mí, que no importa, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de un filósofo, un tipo muy erudito, un vasco que se llama Ramón Andrés. Y ha escrito muchísimos libros, entre ellos uno que se llama Pensar y no caer. Y vos lo leés y es muy difícil, lo tengo casi que estudiar. Ahora, a mí ese libro no me aburre en absoluto.

— Te desafía, también.

— Me desafía, digo: ah, este hombre. Y de repente me encuentro con esos resplandores… Una cosa laboriosa porque mezcla la matemática con la filosofía. Es complicado, pero esos momentos a mí me hacen el libro.

— Colección permanente tiene un vínculo importante con El corazón del daño en relación con tu biografía personal -con algo del regreso de los 70- y también con tu biografía como autora y como lectora. Y con un juego entre los fragmentos que son dificultosos, laboriosos, dijiste y me gusta, y esos otros que son más accesibles porque es la historia común, ¿no? Me parece que ahí, en ese juego, conseguís algo muy interesante para el lector.

— Puede ser. Y además también están las entrevistas, que son como, creo yo, los momentos de humor, ¿no? Porque ahí es como que les hago decir a los otros cosas que obviamente pienso yo.

— Lo que pasa es que, al mismo tiempo, es interesante porque para redactar una entrevista apócrifa o una carta apócrifa (como en tu libro anterior) tenés que conocer muy bien la obra y el pensamiento del sujeto protagonista.

— Obvio.

— Es una forma de la biografía lo que estás haciendo.

— Es una forma de la biografía pero digamos que me meto con Huidobro. Por ejemplo, yo sé que a Huidobro no le interesaba Neruda pero hago que le pregunten qué cosas no le gustan, y él dice: los chihuahuas, las artesanías, Neruda, no necesariamente en ese orden. Entonces ahí me divierto mucho, también.

— Estamos hablando de escribir, y en varios momentos del libro hablás de las obsesiones. ¿Las obsesiones se terminan cuando se termina de escribir el libro?

— No, no se terminan. Yo creo que, en primer lugar, las obsesiones no son muchas en cualquier escritor o escritora. Hay como una especie de gama, se cuentan con los dedos de una mano. Y a mí me parece que uno con el tiempo, con la experiencia, con la escritura misma, va a haciendo no un círculo, o sea, no volves a la obsesión en el mismo lugar, sino que vas haciendo una especie de espiral que va más arriba o más abajo pero encontrás la obsesión en otra tonalidad. Como si fuera el teclado del piano, la obsesión vuelve en otra tonalidad. Pero las obsesiones me parece que son siempre las mismas, que se van quizás suavizando, se les baja el un poco. A veces llevan la delantera, otras veces juegan atrás…

— Se asordinan o se hacen más estridentes.

— Exacto. Exacto.

— Sabés que mientras hablás de la figura de espiral pensaba en la estructura de espiral de El limonero real, de Saer.

— Ay, sí, claro. Divino ese libro.

— Esa novela de Saer es algo impresionante. Cada vez que se habla de la literatura difícil versus la literatura que conmueve siempre cuento que la leí hace muchísimos años, y que aún siendo una narración compleja recuerdo haber llorado desconsoladamente con esa novela. O sea, no tiene nada que ver la emoción con la dificultad o la facilidad para leer sino con el modo en que alguien llega a vos con una escritura, ¿no?

— Absolutamente, sí. Y Saer está medio como olvidado en este momento, viste.

— Bueno, depende. Este año, por ejemplo, es un aniversario redondo de su muerte y un poco se vuelve por ese lado. Pero me parece que sí hay algo de lo que hablábamos al comienzo, en relación a cuál es la literatura que gana los espacios.

— Exacto. Y algo que también yo menciono en el libro acerca de la obligación de lo actual.

— Bueno, es muy interesante cuando hablás de cómo el mercado termina absorbiendo los márgenes. Cómo algo que arranca en los márgenes es capturado rápidamente por el mercado… Y das como ejemplo la literatura escrita por mujeres y los temas de mujeres en los últimos años. Me interesa eso.

— Es que sí, es impresionante. O sea, lo de las operaciones literarias, ¿no? Que hasta ahora han sido, bueno, el caso del Boom, por ejemplo, y el caso del sexo, droga y rock n’ roll en los 60. Y ahora hay una agenda como muy variada ¿no?

— Ahora, en relación a los temas de género hay en realidad un backlash contra todo aquello de los últimos años.

— Sí, pero todavía no lo hemos visto en la literatura ese backlash.

— Porque en todo caso se sigue publicando lo que se produjo.

— Lo que se había escrito antes, sí, sí. No me asustes porque ya eso sería como para suicidarse (risas).

— Bueno, pero si mirás lo que está pasando en general en términos políticos, sociales y culturales, eso va a llegar también.

— Va a llegar. Sí, tenés razón, no lo había pensado. Bueno, pero lo que ya hubo, lo que hay, también a nosotras nos compete esta especie de auge. Por supuesto que estoy súper a favor de todos los reclamos y las luchas que han hecho las mujeres no ahora, no con la Cuarta Ola, esto ya viene de muchas décadas atrás, y todo eso ha sido extraordinario y necesario, sobre todo en términos de la recepción de la escritura de la mujer. Porque yo no creo que la escritura sea diferente en mujeres y hombres, pero sí la recepción: es una obviedad. Entonces, yo creo que ahí el mercado… y digo el mercado pero no me refiero a las editoriales solamente, ¿eh?

— No, también al gusto.

— Sí. A las universidades. Lo que se enseña, lo que leen las críticas, las mujeres también, críticas literarias. Ahí, de repente, se hace un “deber ser”, ¿no? Agendas supuestamente progresistas vienen a copar el mercado y, dentro de eso, hay cosas que no son tan valiosas. Lo siento, es así. Es como una vez, yo vivía en Estados Unidos, y habían hecho me acuerdo una antología así, de esta altura (Nota de la R.: María hace un gesto con las manos que representa la altura de un libro muy grande), de poetas centroamericanas. Y digo: a ver, cómo puede ser, no hay tantas mujeres de Centroamérica para hacer una antología así, ¿entendés? No hay quizás ni de toda América.

— Sí. Y lo que estás diciendo también tiene que ver con el tema, con qué contás. Porque lo relevante es cómo lo contás, ¿no? Todos los temas valen de acuerdo a cómo son narrados. Todos podemos tener montones de historias para contar.

— Exacto. Pero con eso no alcanza, tal cual. Pero es un mecanismo un poco perverso, también. Entonces, de repente, a mí me pasa como escritora mujer, que tengo que decirlo porque lo siento así, y es que no todo lo que está escrito por las mujeres es excelente.

— No toda la pintura. No toda la música hecha por mujeres.

— No toda la pintura. No toda la música.

— Pero toda la vida hubo mucho de todo eso, la gran mayoría de lo que se producía se mantenía oculto.

— Que estaba oculto y que es rescatable, claro. Que nadie había leído. No sé, hasta el caso de esta escritora que yo amo que es Emily Dickinson. Pensar que es una mujer que era estrictamente contemporánea de Emerson. Y Thoreau y todos esos grandes. Y ella ni figuró. O sea, en vida no publicó con su nombre un solo poema. Entonces, bueno, eso es gravísimo, también.

— Hay dos hombres de los que quiero hablar con vos.

— A ver.

— Uno es Juan Gelman y otro es la figura del “querido maestro” que aparece en tu libro. Sobre Gelman contás algo muy interesante acerca de cómo lo conociste, cómo incluso se hospedó en tu casa, cómo se siguieron hablando, cómo te llamaba de pronto cuando estaba en Nueva York para leerte algo o para pedirte cierta bibliografía porque no la tenía encima. Tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo y me gusta eso que contás de que era alguien que hacía reír a tus chicos. La verdad, era una persona encantadora, además de una bestia como poeta.

— Una bestia, sí. Poeta en palabras mayores.

— Era una gran persona. Por eso, empecemos por Juan.

— Bueno, a ver, qué decirte de él. Es mi admiración. Yo además lo he releído hace poquito, no sé si sabías que van a reeditar toda la poesía.

— Qué bien.

— En tres tomos. El primero es la poesía en Argentina, que escribió en Argentina. La segunda es la exiliar. Y la tercera es la que escribió en México. Y a mí me dieron para hacer el prólogo de la exiliar, que es la primera que va a salir. Entonces me di el gusto de volver a leerlo todo. Es una cosa impresionante Gelman como poeta. Eso es para mí ante todo pero, además, haber tenido el placer, el privilegio, cuando Mangieri (N. de la R.: el poeta y enorme editor de poesía José Luis Mangieri) me llamó para decirme ¿vos lo podrías…?

— Hospedar en tu casa…

— Yo dije: ¿dónde está? No nos conocíamos, obviamente. No siempre son placeres con la gente que hospedás, eh. Porque he tenido también otras visitas en mi casa pero con él fue una cosa tan hermosa. Y lo de los llamados telefónicos también era interesante porque él era muy ciclotímico, entonces, por ejemplo, esos llamados en los que me decía: escucha este poema que escribí. A mí me producía pudor, ¿entendés? Gelman leyéndome el poema que acaba de escribir. Entonces estaba amoroso y qué sé yo.

— Toda esa intimidad de la escritura, además, ¿no? Un poema que acababa de escribir.

— Esa intimidad, claro. Y después, suponete, yo llamaba al día siguiente y por ahí estaba como muy secote, ¿no? No era siempre, no era parejo. Y sabés que tenía otra cosa muy hermosa, que no era arrogante para nada. Un tipo tan generoso, viste. Yo me acuerdo de ir a México y que me dijera: ¿dónde te estás hospedando? Yo voy a tu hotel a verte. Yo decía: no corresponde, tengo que ir yo. No, no, no, voy yo. Y venía, se tomaba el café. No, siempre para mí él es una figura tutelar, definitivamente. Y además porque compartimos la política, también, y toda su posición, todo lo que hizo de su compromiso, su crítica después, su alejamiento de la organización (N. de la R: Montoneros), después. Cómo él se mantuvo, porque nunca se fue para ningún lado, entendés. Un tipo con una trayectoria y una claridad…

— Y con su historia personal, además. Su hijo y su nuera desaparecidos por la dictadura, ella embarazada. La recuperación de los restos de su hijo, luego el encuentro en Uruguay con su nieta Macarena, nacida en cautiverio.

— Sí, sí, sí. La verdad que es como que me produce un respeto. Y casi te diría una alegría porque hemos visto casos, no quiero mencionar funcionarios públicos actuales, que han hecho unas derivas que vos decís cómo llegaron, ¿no? Y él, no, sin ser condescendiente con nosotros mismos porque también era muy autocrítico y, por ejemplo, me acuerdo de una vez que en la Feria del Libro de Buenos Aires una mujer del público le preguntó: ¿Usted qué piensa del verso que dice: “la poesía es un arma cargada de futuro”? (Nota de la R.: poema del mismo nombre Gabriel Celaya al que Paco Ibañez le puso música? Y él le dice: Vaya a preguntarle a la viuda. Así le contestó.

— ¿Eso dijo?

— Eso dijo. O sea que no era un tipo que te iba a contestar algo para quedar bien, entendés. Decía lo que pensaba.

— Sí, por eso decís que no era condescendiente. Ahora vamos a la otra pregunta: ¿hubo un maestro?

— Maestros hubo muchísimos.

— ¿Y están todos consolidados en esa figura a la que le habla la narradora?

— Soy yo, también, el maestro. La idea del maestro la saqué de Dickinson, eso sí lo sabés. Porque yo trabajé mucho sobre Dickinson y cuando se abrió su correspondencia aparecieron diez cartas que las empezaba con “Dear Master”. Y empecé a averiguar, no solo yo, hay todas unas hipótesis de quién es el maestro. Entonces algunos decían que era un pastor anglicano que ella había conocido en Filadelfia. Otras hipótesis decían que era un crítico que después le pidió matrimonio y ella rechazó. Pero en definitiva no se sabe quién es el maestro. Y acá un poco lo mismo, digo: por qué no. Yo quiero tener mi maestro. Obviamente, a ver, en primer lugar los primeros maestros son los libros. Pero como figuras también he tenido maestros. Gelman es uno, ¿no?

— Claro.

— Gelman es uno. Y después he tenido interlocutores.

— Cuando abandonaste el Derecho, cuando decidiste que no ibas a ser abogada como tu padre y comenzó tu carrera en la literatura, ¿fuiste a talleres, tuviste tus maestros?

— No. Estuve, sí, pero el maestro de este libro no es una figura real.

— Vos sos una maestra para muchos, sobre todo a partir de la maestría de la UNTREF, ¿no es cierto? Te reconocen así, como maestra.

— A mí me encanta enseñar, aparte. Me encanta. Y de alguna manera el libro tiene como una idea y por eso lo escribí, porque cuando di ese discurso en el FILBA yo dije…

— Aclaremos un poco, la idea del libro es como un desprendimiento o más bien un engrosamiento de “Seis fragmentos a favor de lo indócil”, el discurso inaugural que diste en el FILBA en 2022.

— Exacto. Entonces yo dije bueno, he pensado mucho sobre todas estas cosas. Aparte, cuando uno da clases viste que las vas como variando y veces me dicen: ¿pero cómo te acordas de las citas? O ¿de dónde sacás las citas, las vas a buscar a los libros? No, las tengo en la cabeza. Me las acuerdo porque las repito en las clases. Entonces, te decía que tuve varias frustraciones en esos talleres de cuando empecé. Me acuerdo de que además yo tenía a mis hijos chiquititos en esa época y había unos talleres, como te diría, bohemios, que empezaban suponete a las 8 de la noche y terminaban a las 12.

— No contemplaban que si eras madre tenías horarios diferentes, que había que bañar a los chicos y llevarlos a dormir, por ejemplo.

— Claro. Y yo decía: esto no es para mí. Y después me fui muy rápido de acá, de Argentina, también. Apenas salió mi primer libro me fui.

— ¿Qué año?

— 85. Cuando apenas había llegado la democracia, o sea, no llegué a participar del mundo de las revistas literarias, de las lecturas. A veces me hablan de cosas o gente que no conozco. Después he ido conociendo, qué sé yo, pero hay mucha gente que no he llegado a conocer. Que nunca me las topé, digamos.

— Claro, es como un paréntesis en tu vida. Un paréntesis importante.

— Importante, sí. Muy importante. Así que el maestro creo que es un poco un diálogo interno. Un maestro al que además me gusta pensar también como un maestro abandonado, ¿no? Porque a mí me parece que uno tiene esas figuras, también, y lo que uno aprende, lo tiene que dejar. Yo siempre les digo a la gente que está en la maestría: ustedes tienen que desaprender. No aprender nada. Tienen que sacarse todo lo que saben.

— Te escucho y pienso en la frase de esa novela que fue tan inspiradora para los adolescentes de varias generaciones, Demian, de Herman Hesse, “Quien quiere nacer tiene que romper un mundo”.

— “El pájaro rompe el cascarón, el cascarón es el mundo”. Ese fue mi primer descubrimiento. ¿El tuyo también?

— Sí, claro. Por supuesto.

— Ah, qué maravilla. Ahí hay un maestro, también.

— Y, sí.

— También está en esa novela de Fleur Jaeggy que ella escribió, Los hermosos años del castigo, que también tiene una maestra, tiene una amiga mayor. Yo también tuve una amiga mayor, la que me lleva al centro de salud mental.

— Sí.

— Es una tipa que me enseñó muchísimas cosas.

— Y también aparecen en el libro tus encuentros en el café con la poeta norteamericana, cuando estás en Nueva York, y encaran una traducción que, en realidad, lo que hacen es traducir pero a la vez enseñar y aprender la lengua de la otra.

— Eso fue maravilloso.

— Hermoso, ¿no?

— Hermoso. Hermoso. Es una gran poeta, Sophie, sí.

— La traducción también es otra forma de la escritura. Traducir la lengua de los otros.

— Sí. Y una escuela, porque aprendés muchísimo traduciendo. Te das cuenta de que no existe nada que copiar. No hay, ¿entendés? Así como no hay una realidad para copiar, no hay un texto para copiar. Te lo tenés que inventar.