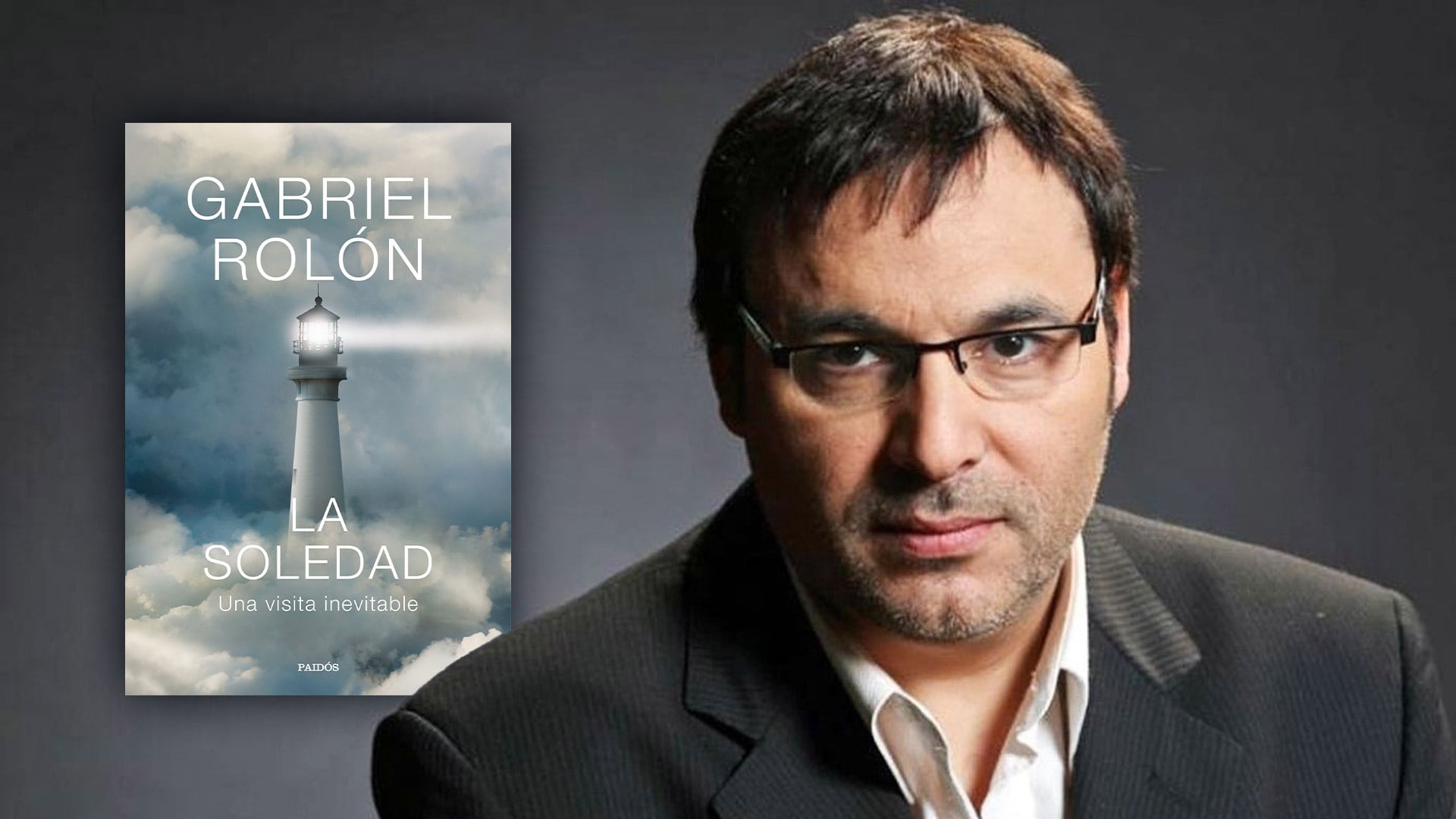

Después de sus Historias de diván, después de hablarnos del amor, del duelo, de la pasión, el psicoanalista argentino Gabriel Rolón se mete con un tema difícil y necesario: la soledad. En este ensayo, que acaba de salir a la venta, se apoya en el psicoanálisis pero también en la filosofía y en el arte. Y así, el autor analiza el aislamiento, desafía las convicciones generalizadas sobre la compañía y el bienestar e invita a considerar la soledad como un tránsito necesario, más que como una condición de la que hay que huir.

En el el prólogo, que aquí presentamos en exclusiva, cuenta un episodio personal que conmueve: la muerte de su padre. Y, un poco, revela lo que siente un psicoanalista cuando lo tocan las palabras de un paciente.

La soledad. Prólogo

“Solo…

Increíblemente solo.

Enrique Santos Discépolo

28 de octubre de 1998

18.15 h

Julián está en el diván.

Me llega su discurso agotado de una cotidianeidad a la que no le encuentra sentido. Se queja de la incomprensión de su pareja, la rebeldía de su hijo y la falta de reconocimiento en el trabajo. En un momento proyecta ese enojo sobre mí. Así es el vínculo analítico. Alienta a que el paciente le transfiera al terapeuta emociones que son generadas en otras circunstancias, con otras personas.

–No sé por qué te estoy contando esto. ¿Cómo vas a entenderme si a vos nunca te pasa nada?

No respondo.

Él no sabe que, hace seis horas, dejé el cuerpo de mi padre para que sea cremado.

En ese instante experimentaba la más inmensa soledad. Una soledad que no conocía. Cuando muere alguien indispensable no alcanza el amor de los que quedan.

Mi padre no tenía derecho a morirse. En todo caso, era muy pronto para que ejerciera ese derecho. Tenía que quedarse. No debía darse por vencido. Era mi sostén, mi orgullo. Y yo lo necesitaba fuerte. Tanto, que no fui capaz de ver su debilidad ni sus temores. Me olvidé de su infancia solitaria en el orfanato. De sus noches desoladas sin hablar. De sus llantos tapados por el humo de los cigarrillos. De sus infartos.»

El 27 de octubre de 1998, a las 10 de la mañana, tuve sesión con mi analista. Lloré mucho. Con un hilo de voz le dije: “Mi padre se muere hoy. No puede hablar, no me escucha, no se ríe… no está más. Y no puedo creer que ya no esté”.

Me desgarré al poner en palabras que ya no tenía papá.

No imaginaba la vida sin él.

Y recordé los versos de Eladia Blázquez:

Qué largo sin vos será el camino.

Yo tenía 37 años. ¿Cómo iba a hacer para vivir los años que quedaran sin él? No soportaba la soledad desprotegida de quien pierde su referente, la persona que puede ponernos una mano en el hombro, que nos frena, que nos estimula, que nos reprende, que nos abraza. Que nos ama a pesar de todo.

Aquel día, al salir de la sesión fui al sanatorio. Mi padre agonizaba.

El médico dijo que ya no quedaba más por hacer.

Estaba equivocado. Había mucho por delante: una batalla dolorosa antes de ponerme de pie luego de una pérdida tan grande. El duelo apenas se dejaba intuir.

Volví al cuarto. Mi padre dio sus últimos suspiros, dejó de respirar, y se murió. Y me dejó solo. Como si yo no importara.

Cuando los muertos queridos nos abandonan parece que no le importamos a nadie.

Me quedé a su lado un buen rato.

Y aparecieron algunas imágenes.

Lo vi subiéndome a un caballo con una sonrisa. Lo vi sentado en la tranquera mientras conversábamos. Lo vi llegar con la guitarra vieja envuelta en papel madera, apoyando como podía mis ganas de ser músico. Lo vi llorar cuando abracé mi primera pelota de cuero, y llevarme en andas por el potrero luego de atajar un penal. Lo vi entrar a casa con una palmerita rociada de coco como hacía las tardes en que cobraba el sueldo. Y recorrer los seiscientos kilómetros que nos separaban cuando jugué mis ansias de cantor en un pueblo alejado de Buenos Aires. Escuché sus consejos y sus retos. Lo recordé abrazando mi soledad, empujándome para que no desistiera de mis deseos cuando me detuvo el miedo.

–No me molesta tener un hijo que fracasó mucho. Pero no me gustaría tener un hijo que renuncie a sus sueños por temor al fracaso.

Lo vi cuidar a mi madre y a mi hermana. También lo vi envejecer antes de tiempo y enfermarse.

En La peste, Albert Camus dijo que un enfermo necesita soledad.

Imagínese entonces al que está en trance de morir como capturado en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor, en el mismo momento en que toda una población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos.

Así fue. La vida seguía andando mientras mi padre se iba muriendo.

Y ahora lo veía ahí. En el silencio eterno. En esa soledad sin lugar para el amor y las palabras.

Hasta que llegaron ellos. Esos extraños que hoy tenían derecho sobre su cuerpo. Me sacaron de la habitación y se lo llevaron. Apenas pude despedirlo con un beso.

Y regresé a mi casa con una sensación rara.

El mundo ya no era como antes. Era un mundo nuevo. Un mundo sin papá.

Y como si algo en mi mente hubiera entendido que necesitaba alivio, apareció la música y me trajo otros versos, ahora de Alfredo Lepera:

Y mientras en la calle, en loca algarabía,

el carnaval del mundo gozaba y se reía,

burlándose el destino me robó su amor.

Aquel día aprendí que el destino siempre se burla.

Y me fui caminando por ese mundo nuevo.

Y me sentí solo.

Las personas con las que me cruzaba ignoraban mi tragedia. De algún modo, todos caminamos ignorantes del sufrimiento ajeno.

El velorio duró toda la noche. Intenté contener la angustia de mi familia. Recién cuando todos se fueron me permití el dolor. Un dolor intenso, necesario para la despedida. Lloré junto al cajón. Vi en la cara de mi padre muerto que ya no había registro de mí. Y supe que estaba frente a la más hiriente de las soledades. El momento en que el otro del amor ya no nos reconoce. Ya no nos ama.

Sentí que no quería estar cuando cerraran el ataúd, que no iba a tolerar el instante en que me quedara para siempre solo de él.

Le pregunté al hermano de mi padre si podía acompañarlo al cementerio. Dijo que sí. Y me fui. Y lo dejé solo. A ese hombre que había sufrido durante nueve años la soledad del orfanato, lo dejé solo una vez más. Y supe de inmediato que estaría solo para siempre.

Y entendí a Bécquer:

Dios mío, qué solos se quedan los muertos.

En algún momento todos pensamos acerca de la muerte, y tal vez la soledad sea la profecía que tanto angustia.

En el libro Eva y Juan, su autora, Cynthia Wila, escribió:

…a los muertos ya nadie los abraza.

Mientras escribo recuerdo las palabras de Octavio Paz:

Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como esa primera inmersión en la soledad que es el nacer, si no es esa otra caída en lo desconocido que es el morir. La vivencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos no creen en la muerte; mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario aprendizaje de la muerte. Más que a vivir se nos enseña a morir. Y se nos enseña mal.

Habitamos un breve espacio de existencia entre dos enormes inexistencias. Nada éramos antes de nacer. Nada seremos después de morir. Algo en nosotros lo sabe. Con ese saber no sabido de lo Inconsciente, la pulsión de muerte nos insta a volver a ese estado anterior a la vida. Atenta contra nuestros deseos, nuestros amores. Y en silencio nos empuja hacia una soledad sin fin.

Octavio Paz lo intuyó:

¿Morir será volver allá, a la vida de antes de la vida? ¿Será vivir de nuevo esa vida prenatal en que reposo y movimiento, día y noche, tiempo y eternidad, dejan de oponerse? ¿Morir será dejar de ser y, definitivamente, estar? ¿Quizá la muerte sea la vida verdadera? ¿Quizá nacer sea morir y morir, nacer? Nada sabemos. Mas, aunque nada sabemos, todo nuestro ser aspira a escapar de estos contrarios que nos desgarran.

El miedo a la muerte es, antes que nada, miedo a la soledad.

Miedo a ese tiempo inextinguible en que nadie podrá acompañarnos. Porque morir es un acto solitario.

Aquel día de octubre mi padre regresó a esa inexistencia en que ya nadie volvería a abrazarlo. Estaba solo para siempre.

Y yo también.

Para evitar el vacío me negué a suspender el consultorio. O simplemente, negué. Y a la hora exacta en que cremaban a mi padre, atendía al primero de mis pacientes.

Hoy soy un hombre solitario.

Me habitan todas las soledades. La soledad del analista, la del escritor, la del enamorado, la del hablante, la de quien sabe que va a morir. Estoy tan solo como cada uno de los humanos de este mundo. Tan solo como ustedes. En una soledad que aterra. Que a veces es refugio y a veces exilio.

La soledad es la única compañía que no nos abandona.

Y aquí estamos. Otra vez.