En 1867, cazadores nativos encontraron a un niño en una cueva de lobos en las selvas del noroeste de la India. El menor, que según cálculos tenía siete años, surgió entre los animales y se comportaba igual que ellos. Su descubrimiento impactó a la comunidad local y, más tarde, a la opinión pública internacional.

Este niño, al que luego bautizaron como Dina Sanichar, sería conocido como el “niño lobo” por haber pasado sus primeros años de vida aislado de otros humanos y bajo el cuidado de dichos mamíferos. Su historia llamó la atención de escritores, científicos y religiosos en una época fascinada por los límites entre el instinto animal y la naturaleza humana.

El descubrimiento de Dina Sanichar y su llegada al orfanato

De acuerdo con National Geographic, un grupo de cazadores llegó a la cueva en busca de un lobo y, tras varios intentos, logró capturar al niño el 4 de febrero de 1867. Los hombres observaron en Sanichar movimientos y reacciones propiamente animales: corría a cuatro patas, emitía gruñidos y mostraba una fuerte resistencia a los humanos.

El magistrado local avaló el traslado del niño al Orfanato Secundra, cerca de Agra, donde comenzó el seguimiento de su evolución.

Sanichar recibió su nombre por haber llegado un sábado (“Sanichar” significa sábado en la lengua local) y su estado físico y mental reflejaba los años de aislamiento. El reverendo C. S. Valentine, responsable del orfanato, documentó la vida del niño desde su ingreso y detalló su temperamento impulsivo, su escasa comunicación verbal y sus peculiares rasgos fisiológicos.

Los relatos describen a Sanichar como un joven con brazos y hombros deformados por desplazarse sobre codos y rodillas. Mostraba una actitud dominante, destrozaba la ropa y solo toleraba comer carne cruda, rechazando los utensilios y manteniendo hábitos salvajes incluso bajo los cuidados del orfanato.

Adaptación, estudios y particularidades del “niño lobo”

Según detalló National Geographic, los años de convivencia con lobos influyeron notablemente en el desarrollo cognitivo y emocional de Sanichar.

El niño era prácticamente sordo, presentaba dificultades para comunicarse verbalmente y carecía de habilidades sociales propias de su edad. Diversos médicos y misioneros intentaron enseñarle normas de convivencia y hábitos humanos, encontrando resultados limitados.

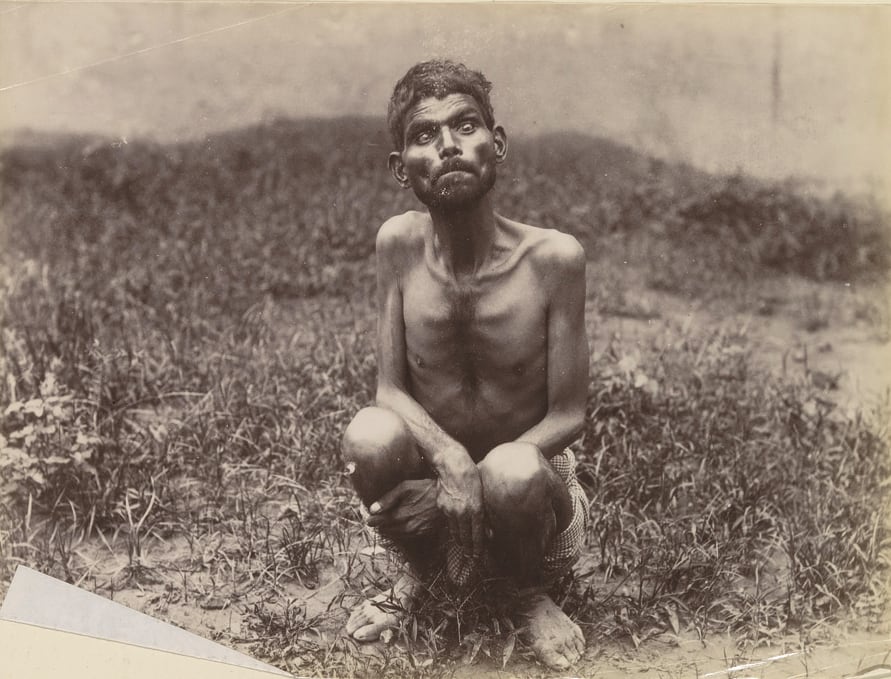

El Dr. Valentine dejó registros detallados que permiten conocer el aspecto de Sanichar cuando alcanzó la adultez. Medía 157 centímetros y aparentaba mayor edad de la que tenía. Su frente era baja, sus ojos bizcos y sus facciones estaban marcadas por cicatrices. Las imágenes conservadas muestran un rostro delgado, siempre atento y con signos claros de desconfianza.

Durante su vida en el orfanato, Sanichar nunca logró incorporarse plenamente a las costumbres comunes. No utilizaba la voz para comunicarse, aunque llegó a comprender instrucciones sencillas a través de gestos y el lenguaje de señas.

Se sabe que protagonizó episodios de fuerte apego hacia otros niños, como demuestra el caso de su amistad con un compañero del orfanato.

Tras la muerte de este amigo, Sanichar mostró señales de comprensión emocional mediante gestos hacia el cuerpo y el cielo, interpretados por los misioneros como signos de entendimiento humano.

Realidad y contraste con el mito de Mowgli

De acuerdo con los testimonios reunidos, la vida de Sanichar distó mucho de la historia literaria de Mowgli. El escritor Rudyard Kipling, nacido en India, publicó El libro de la selva en 1894 y popularizó la figura del niño lobo.

Sin embargo, enfatizó que la vida de Dina Sanichar resultó más dura y carente de la dimensión romántica que aportó la ficción.

Sanichar falleció en 1895, a los 32 años, debilitado físicamente y sin haber alcanzado una integración plena en la sociedad. Su experiencia puso de relieve los efectos del aislamiento temprano y el impacto de convivir fuera del entorno humano.

El relato de su vida sirvió como inspiración para la cultura popular, aunque la realidad se mostró menos idílica que la representada por la literatura.

La historia de Dina Sanichar sigue vigente como ejemplo extremo del fenómeno de los “niños salvajes” y desafío para la comprensión de los límites entre lo humano y lo animal, así como para los estudios sobre desarrollo psicológico y social.