Las distopías del cine nos muestran un mundo superpoblado de zombies. Los datos demográficos anuncian otro escenario: el planeta será conquistado por millones de hombres y mujeres de cabellera blanca. Ese cambio, silencioso y profundo, está transformando las democracias, las economías y la forma en que las sociedades imaginan el poder.

Durante décadas, la juventud fue sinónimo de futuro. La política y la publicidad se construyeron sobre la promesa de lo nuevo, de lo veloz, de lo que viene. Pero en el siglo XXI, la pirámide demográfica se dio vuelta: en Europa, en Asia, y pronto en América Latina, los mayores de 50 ya son mayoría, también al momento de votar y de ejercer cargos de gobierno. El poder envejece y, con él, el mundo.

El poder gris no se mide en ejércitos ni en PIB, sino en padrones electorales.

La longevidad se ha convertido en un nuevo factor de poder —y de vulnerabilidad— en la escena global. El mundo se divide entre países con futuro demográfico y países con pasado extendido. Europa es el laboratorio político más visible de este fenómeno. Sus sociedades envejecidas son, al mismo tiempo, las más democráticas, las más equitativas y las más vulnerables a la pérdida de dinamismo.

La sostenibilidad de las pensiones, el peso creciente del voto sénior y la tensión entre protección social y competitividad marcan la agenda política del continente. Como escribió The Economist, “Europa envejece sin plan, pero con memoria”: un continente que intenta sostener la equidad sin perder productividad, la experiencia sin sofocar la innovación.

En países como Francia o Alemania, donde los jubilados representan más del 30 % del electorado, los debates sobre la edad de retiro son verdaderas tormentas políticas. Las protestas contra la reforma previsional de Macron mostraron que el envejecimiento también puede ser un campo de batalla social. En España, el “voto gris” ya definió elecciones locales en 2023, mientras que, en Finlandia, el primer ministro admitió que “gobernar un país envejecido es como conducir un auto con el freno de mano puesto”.

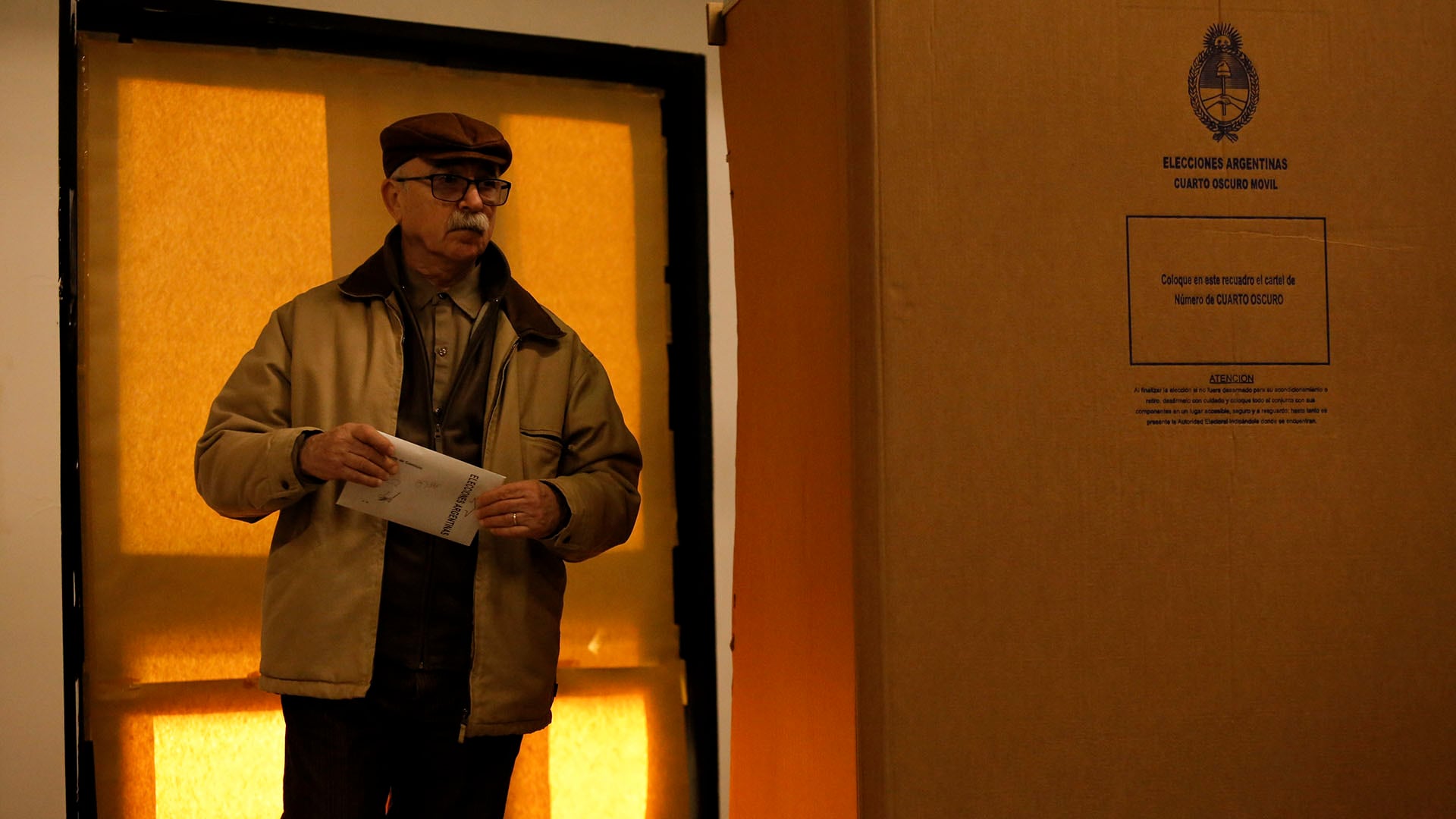

En la Argentina, mientras el país se prepara para una nueva jornada de urnas, conviene mirar el tiempo con perspectiva. En 1983, cuando la democracia volvió, el 70 % del padrón tenía menos de 45 años. Hoy, casi la mitad de los votantes argentinos supera los 50. Es la primera vez en la historia electoral que los mayores de 50 son mayoría. Y no es una mayoría cualquiera: es la generación que nació o creció durante la dictadura, que se formó en los años ochenta, que trabajó, crió hijos, atravesó la crisis del 2001 y llegó a esta etapa de la vida con una mezcla de esperanza y prudencia.

Según diversos estudios del CONICET sobre comportamiento electoral y los informes del Observatorio de la Democracia del PNUD, los mayores de 50 años en la Argentina muestran una adhesión más alta a los valores democráticos que cualquier otro grupo etario. No solo entienden la democracia como un sistema político, sino como una experiencia vital. Es la generación que creció entre el autoritarismo y la recuperación de derechos, y que aún asocia la participación con conquista más que con rutina. Valoran la democracia porque la vivieron amenazada, defienden el Estado de bienestar porque lo vieron desmantelarse y creen en el voto como un acto fundacional, no como un trámite digital.

Su relación con la política es biográfica, casi sensorial. Recuerdan el olor del diario, las voces por radio, las noches de elecciones frente al televisor. Aprendieron a vivir con inflación, pero también con esperanza. La política no fue para ellos un algoritmo, sino una historia compartida. Esa biografía generacional —que combina memoria, resistencia y búsqueda de estabilidad— sigue moldeando su manera de entender el presente: envejecen, como la democracia, cargando consigo la memoria de lo vivido.

Como escribió recientemente The New York Times, “las sociedades envejecidas tienden a priorizar la estabilidad por sobre la aventura”. Pero esa estabilidad no siempre es resignación: a veces es memoria. Sin embargo, los partidos políticos y las consultoras electorales siguen obsesionadas con la juventud.

Las campañas se diseñan para hablarle a los que votan por primera vez, como si el futuro solo se escribiera desde los veinte. Pero en un país donde más de 17 millones de personas superan los 50, ignorar el voto gris es no entender la nueva demografía del poder. En la cabecera de la mesa, la abuela Muriel Lyons provoca a sus hijas y sus nietos: “Cada una de las cosas que van mal son vuestra culpa. (…) Podemos sentarnos a culpar a otra gente, culpamos a la economía, culpamos a Europa, a la oposición, al clima y al vasto e incontrolable curso de la historia, como si no dependiera de nosotros, seres pequeños e insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra”. Es casi la escena final de Years and Years, la extraordinaria serie de la BBC sobre un futuro cercano, aterrador, pero no tan diferente del presente. Cuando todo parece desmoronarse, la memoria convierte a la anciana en el único sujeto político capaz de comprender lo que está sucediendo. Y ella sentencia: “Cuidado con los bromistas, los tramposos y los payasos”.

“La combinación de baja natalidad y alta longevidad podría ser el nuevo talón de Aquiles de Occidente”, escribió el economista Nicholas Eberstadt, del American Enterprise Institute. Mientras tanto, Estados Unidos intenta equilibrar su pirámide gracias a la inmigración. Rusia se enfrenta a un declive demográfico acelerado por la guerra y el éxodo juvenil. China envejece antes de ser rica; Japón lleva medio siglo aprendiendo a sostener su sistema previsional, y Corea del Sur ya tiene la tasa de natalidad más baja del planeta.

El demógrafo Joseph Chamie, exdirector de Población de la ONU, advierte que la competencia entre regiones jóvenes y viejas reordenará la economía global tanto como la revolución tecnológica. La pregunta de fondo es si las sociedades longevas podrán seguir siendo productivas sin sacrificar la equidad. Según un informe de la OCDE, en los próximos 25 años la fuerza laboral de los países desarrollados podría reducirse un 15 % si no se incorporan políticas activas de envejecimiento saludable y de reconversión profesional.

“No es una crisis de natalidad”, escribía The Guardian, “sino una crisis de imaginación: todavía no sabemos cómo usar la experiencia”.

En el sur del mundo, el desafío es distinto.

América Latina envejece más rápido de lo que crece su riqueza o su Estado de bienestar. En 1990, la edad promedio regional era de 24 años. Hoy ronda los 34, y se estima que para 2050 uno de cada cuatro latinoamericanos tendrá más de 60. Según la CEPAL, el envejecimiento regional “avanza en un contexto de desigualdad estructural y cobertura social insuficiente”. En otras palabras: América Latina envejece antes de ser rica. Eso significa que la longevidad, en lugar de ser una conquista, puede transformarse en una carga.

Países como Uruguay, Chile, Argentina o Cuba ya muestran pirámides demográficas similares a las europeas, pero sin la misma red de protección. En palabras de Le Monde Diplomatique, “América Latina vive una paradoja: envejece sin haber resuelto sus deudas con la juventud”. La falta de políticas de vivienda, salud y empleo para mayores convive con la precariedad laboral de los más jóvenes. Esa tensión se ve en la calle: en el empleo informal, en las jubilaciones mínimas, en la soledad no elegida. Pero también hay una oportunidad. El envejecimiento puede ser un motor de cambio, si se lo entiende como una política del cuidado y no del descarte. Los países que logren transformar la experiencia en sabiduría colectiva, y la longevidad en valor, podrán construir democracias más maduras y solidarias.

Durante décadas, la política se midió en términos de energía, no de sabiduría. Pero hoy, los líderes más poderosos del planeta —de Biden a Lula, de Macron a Scholz— tienen más de 60. Lo que antes era un signo de declive hoy se vuelve una fuente de autoridad. La longevidad redefine el poder y el progreso. Las sociedades envejecidas tienden a cuidar lo que aman, mientras las jóvenes buscan conquistar lo que sueñan. El desafío es combinar ambas pulsiones: la memoria y la esperanza.

En esa tensión se juega la política global del siglo XXI. El progreso ya no será solo innovación, sino también continuidad. Y la revolución, quizás, ya no venga de las calles sino de los comedores, los hospitales o los grupos de WhatsApp donde millones de mayores siguen debatiendo, aconsejando, sosteniendo el mundo con su experiencia cotidiana. Como ironizó un analista de The Guardian, “el futuro no es de los que madrugan, sino de los que aún recuerdan cómo se hacía café sin cápsulas”.

El envejecimiento no es solo un fenómeno biológico. Es un hecho político, económico y cultural. Obliga a repensar las democracias, las ciudades, las familias, los vínculos y la propia idea de ciudadanía. La geopolítica del envejecimiento no se libra entre naciones, sino entre modelos de futuro: los que saben cuidar y los que aún no aprendieron a hacerlo. El modo en que una sociedad trata a sus viejos dice más sobre su porvenir que cualquier índice económico. Quizás el siglo XXI no sea el tiempo de los imperios, sino el de las civilizaciones que aprendan a cuidar. Y en esa revolución silenciosa, puede que las distopías se equivoquen de protagonistas: no serán entonces los zombies los que dominen el mundo, como nos vienen anunciando, sino las personas de cabello blanco. La siempre fabulosa Gloria Steinem lo dijo hace años, en una frase que hoy suena profética: “Un día, un ejército de mujeres de cabellera blanca tomará silenciosamente el mundo”.

*La autora es periodista, escritora y autora del libro “La Revolución de las Viejas”