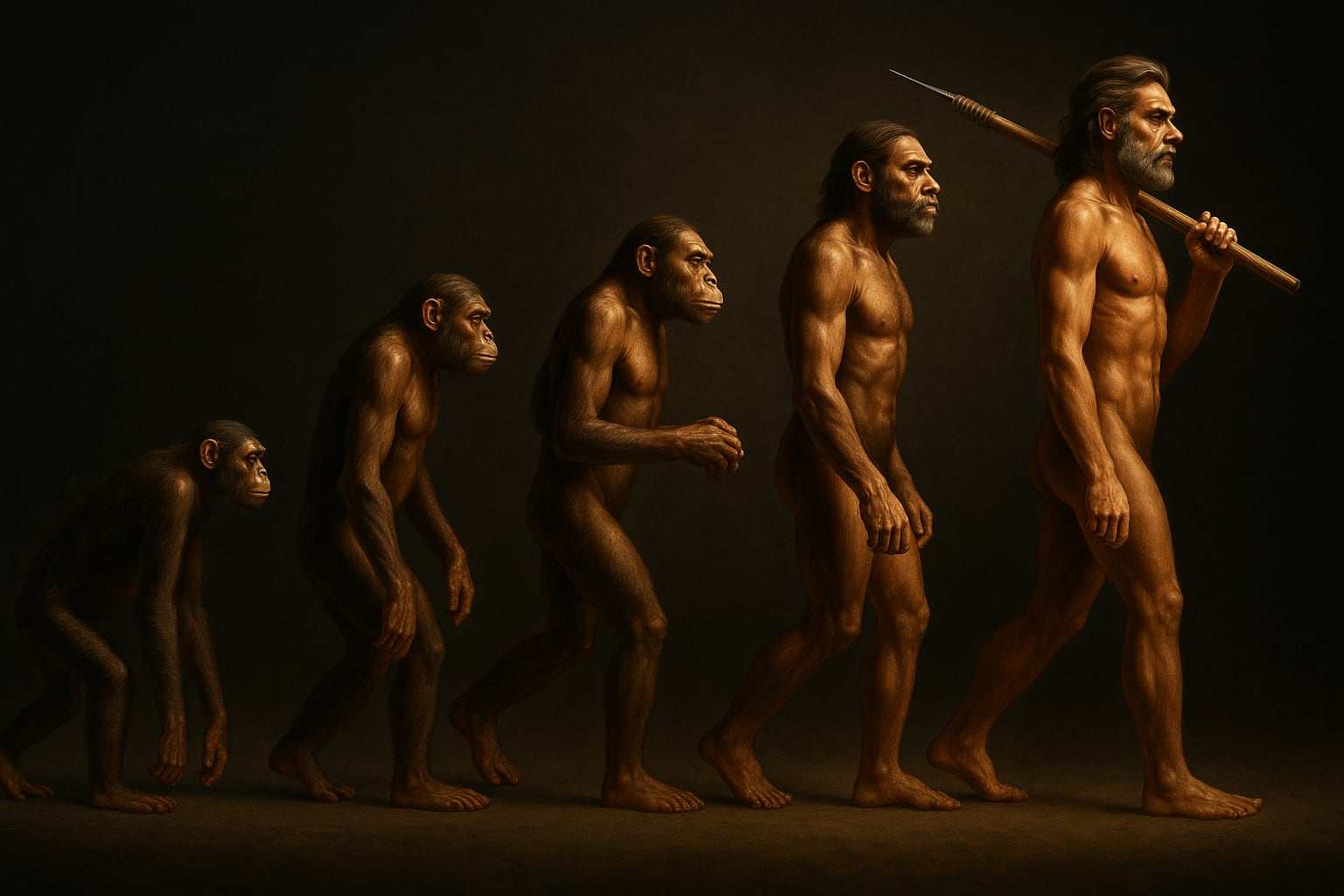

Caminar sobre dos piernas definió la trayectoria de los primeros hombres. Ese rasgo marcó la separación con otros primates y abrió el camino hacia formas de vida distintas. Sin embargo, los mecanismos biológicos que hicieron posible la marcha bípeda permanecieron durante décadas en el terreno de la especulación. Un aspecto que, incluso, también impactó desde el parto a la eficiencia energética y el crecimiento cerebral.

Lo cierto es que estudios recientes identificaron dos cambios cruciales en el desarrollo de la pelvis durante la gestación. Esto originó una de las características más definitorias de la especie: caminar erguidos sobre dos piernas. Según Nature, las modificaciones afectaron al ilion, la parte superior y ensanchada del hueso pélvico que sostiene los órganos internos y ancla los músculos glúteos.

El hallazgo precisó que en los embriones humanos el ilion primero rota y luego demora la osificación, lo que crea una estructura corta y ancha que distingue a nuestra especie de otros primates.

De acuerdo con la investigación, el primer paso ocurre a las siete semanas de gestación, cuando el cartílago del ilion, que en un inicio se forma como una barra vertical similar a la de otros mamíferos, rota 90 grados. Ese movimiento da como resultado una pelvis más corta y amplia que la de chimpancés o gorilas.

El segundo paso tiene lugar hacia la semana 24, cuando el cartílago comienza a transformarse en hueso. En los humanos, parte de esa osificación se retrasa en comparación con otros primates, lo que permite mantener la forma expandida mientras el hueso crece.

El equipo liderado por Terence Capellini, de la Universidad de Harvard, analizó muestras de pelvis en distintas etapas de desarrollo. Comparó ese proceso con embriones de ratones y con primates como chimpancés y gibones. Para el trabajo recurrió también a colecciones de embriones conservados en museos desde hace más de un siglo. Según explicó el científico en Nature, esas colecciones resultan esenciales porque permiten observar fases del crecimiento que no podrían estudiarse de otra forma.

Vale destacar que el mismo grupo ya había detallado en 2022, en Science Advances, que el ilion humano presenta una osificación retardada durante la gestación, lo que actúa como una etapa de protección evolutiva y facilita la formación de una pelvis más corta y ancha, rasgo clave del bipedismo humano.

Por su parte, la paleoantropóloga Tracy Kivell, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, señaló en Nature que el hallazgo ofrece una nueva comprensión de cómo se produjeron los cambios que facilitaron el bipedismo. Indicó que este tipo de estudios ayudan a interpretar no solo a los humanos actuales, sino también a los fósiles de homínidos como los denisovanos, lo que amplía el alcance del análisis evolutivo.

Por su parte, el portal Agencia SINC explicó que los investigadores detectaron cientos de secuencias reguladoras que se activan durante la formación del ilion humano, las cuales muestran señales de haber atravesado modificaciones específicas en nuestra línea evolutiva. Según la publicación, esas variaciones genéticas seleccionadas a lo largo del tiempo favorecieron una morfología pélvica que permite caminar de manera estable y eficiente.

Asimismo, conforme declaró a Science Media Center José Miguel Carretero Díaz, profesor de Paleontología en la Universidad de Burgos, los chimpancés caminan erguidos de forma ocasional pero con un gasto elevado de energía. Al tiempo que añadió que los cambios observados en el ilion permitieron a especies como Ardipithecus ramidus, de 4,4 millones de años, adoptar un desplazamiento más eficiente que el de otros primates. Esa ventaja habría significado un ahorro de energía y la posibilidad de transportar alimentos a mayores distancias.

El estudio se inscribe en una tradición de investigaciones que buscan explicar cómo surgió el bipedismo. Según Smithsonian Magazine, a principios del siglo XX se consideraba que el rasgo distintivo de los homínidos era el tamaño del cerebro. Sin embargo, el hallazgo del Niño de Taung en 1924 mostró que un homínido con un cerebro pequeño podía caminar erguido, lo que modificó la perspectiva. Décadas después, el descubrimiento de Lucy en 1974, un esqueleto de Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años, confirmó que la marcha bípeda antecedió al crecimiento cerebral.

Smithsonian Magazine recordó, además, que en 2001 se encontraron fósiles de Sahelanthropus tchadensis, de siete millones de años, cuyo foramen magnum indicaba una postura erguida. También mencionó el hallazgo de Orrorin tugenensis en Kenia, de seis millones de años, con fémures que mostraban adaptación al bipedismo. Más tarde, el esqueleto de Ardipithecus ramidus reforzó la idea de que el bipedismo se consolidó mucho antes de la aparición del Homo erectus hace 1,9 millones de años.

Datos recogidos por la Agencia SINC advierten que los investigadores confirmaron que los dos cambios en el ilion no solo explican el origen del bipedismo, sino que también influyeron en la capacidad de dar a luz a crías con cerebros de mayor tamaño.

Un artículo publicado en Science, basado en análisis genéticos y de imagen a gran escala, reveló que las caderas más anchas favorecen partos menos riesgosos, siendo que el mayor espacio para el parto también se vinculó con otra característica fundamental del linaje humano: el desarrollo cerebral.

El profesor Juan Manuel Jiménez Arenas, de la Universidad de Granada, destacó en Agencia SINC que este trabajo se apoya en datos procedentes de distintas disciplinas. Aseguró que el estudio permite ampliar el conocimiento sobre un rasgo que afectó a todo el cuerpo humano y que constituye una singularidad dentro de los primates.

La investigación marca un avance en la comprensión del origen del bipedismo. Los dos pasos evolutivos detectados en el desarrollo embrionario del ilion aportan una explicación concreta y verificable a un cambio que diferenció a los humanos del resto de los mamíferos. Los fósiles, la genética y la anatomía confluyen en un mismo punto: el origen de la marcha erguida, uno de los rasgos más definitorios de la especie.