Ecuador se prepara para elegir si instalar una Constituyente que redacte una nueva carta magna. De suceder es podría ser la Constitución número 21 de su historia republicana. Desde 1830, el país ha reescrito su norma suprema veinte veces. Cada texto ha surgido como respuesta a crisis políticas, promesas de refundación o intentos de control del poder. La pregunta de fondo no es solo jurídica, sino histórica: ¿por qué un Estado que se proclama democrático ha sentido la necesidad de reinventarse constitucionalmente tantas veces?

Desde la independencia, el constitucionalismo ecuatoriano ha funcionado como espejo de su inestabilidad. Cada cambio de régimen —una revolución liberal, un golpe militar o un nuevo proyecto político— trajo consigo una constituyente. La carta se convirtió en instrumento de legitimación del vencedor más que en pacto duradero. Como advirtió el historiador Enrique Ayala Mora, Ecuador ha preferido “refundar la república antes que reformarla gradualmente”.

Una publicación de Plan V describe esta dinámica como un patrón de “inestabilidad y búsqueda permanente de legitimidad”. La Constitución se usa para resetear el sistema cada vez que la política se agota, en lugar de adaptarlo con reformas puntuales. En términos comparativos, el país ha promulgado más constituciones que casi cualquier otro Estado latinoamericano, solo superado por República Dominicana y Venezuela.

Sin embargo, los textos no son rupturas absolutas. Pese a los discursos de refundación, las constituciones ecuatorianas se han construido sobre la base de las anteriores, con mínimos de continuidad institucional. La de 1830, redactada tras la disolución de la Gran Colombia, estableció un Estado confesional donde la religión católica era oficial y la ciudadanía, un privilegio masculino y propietario. Cinco años después, Rocafuerte introdujo ajustes liberales, pero mantuvo la moral religiosa.

El siglo XIX fue una sucesión de constituciones al servicio del poder de turno. Flores promulgó la “Carta de la Esclavitud” (1843) para extender su mandato; García Moreno impuso la “Carta Negra” (1869) que restringía la ciudadanía a católicos practicantes; y Eloy Alfaro, en 1906, marcó el primer quiebre profundo al separar Iglesia y Estado y declarar la educación laica, gratuita y obligatoria. Aun así, la estructura republicana —unitaria, presidencialista y centralizada— permaneció intacta.

El siglo XX introdujo una dimensión distinta: el constitucionalismo social. La carta de 1929 reconoció el voto femenino, la protección al trabajador y el habeas corpus, adelantándose a su tiempo. Más tarde, las constituciones de 1945 y 1946 consolidaron derechos laborales como la jornada de ocho horas y el salario mínimo. En 1967 se incorporó la prohibición de la discriminación por raza, sexo o religión, reflejo de los nuevos estándares internacionales de derechos humanos.

La Constitución de 1979 devolvió la democracia tras siete años de régimen militar y estableció el sufragio universal, eliminando la exclusión de los analfabetos. Dos décadas después, la de 1998 declaró al país Estado social de derecho y reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Fue una reforma integral de la carta de 1979 más que una ruptura. Finalmente, la de 2008, aprobada en Montecristi bajo el gobierno de Rafael Correa, proclamó un Estado plurinacional, intercultural y laico, reconoció derechos de la naturaleza y consagró el principio del buen vivir.

Esa secuencia revela tres constantes: primero, el predominio de liderazgos personalistas que utilizan el texto constitucional como vehículo de consolidación; segundo, una búsqueda reiterada de legitimidad política frente a la crisis del momento; y tercero, la adaptación de las normas a transformaciones sociales profundas.

En cada etapa, la Constitución funcionó como un termómetro de poder. Las constituyentes liberales y conservadoras del siglo XIX reflejaron luchas entre Iglesia y Estado; las cartas del siglo XX respondieron a demandas de derechos y justicia social; y la de 2008 tradujo el giro ideológico regional hacia el reconocimiento de la diversidad cultural y ambiental.

Sin embargo, el fondo del problema persiste: el carácter transaccional de la norma suprema. Las constituciones ecuatorianas han sido escritas más como instrumentos de gobierno que como acuerdos de Estado. En los hechos, la estabilidad jurídica depende menos del texto que de la cultura política que lo sostiene.

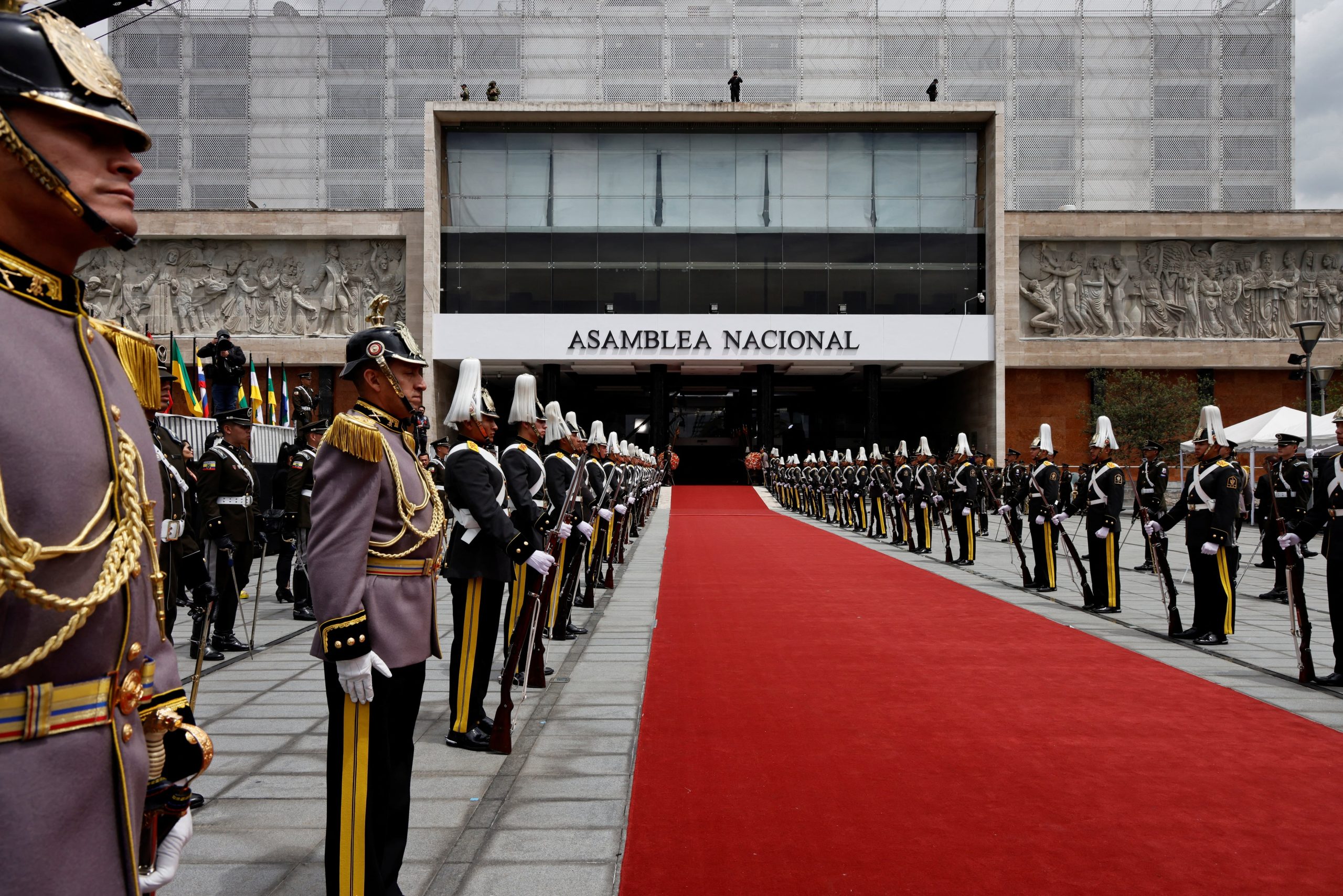

Hoy, con la discusión sobre una posible Constitución número 21, la historia vuelve a repetirse. El Gobierno argumenta que la carta de 2008 está agotada y que el país necesita un nuevo marco que responda a sus desafíos actuales.

Si el proceso avanza, Ecuador podría convertirse en el único país de América Latina con 21 constituciones en menos de dos siglos. Pero la pregunta no es cuántas se redacten, sino si alguna logrará permanecer. El reto sería pasar de la política de la ruptura a la política del consenso, de la Constitución como botín de poder a la Constitución como pacto.

Cada carta ha dejado huellas: la abolición de la esclavitud en 1852, la educación laica en 1906, los derechos laborales en 1946, el voto universal en 1979, los derechos ambientales en 2008. La historia constitucional ecuatoriana es una línea ascendente en derechos, pero discontinua en estabilidad.