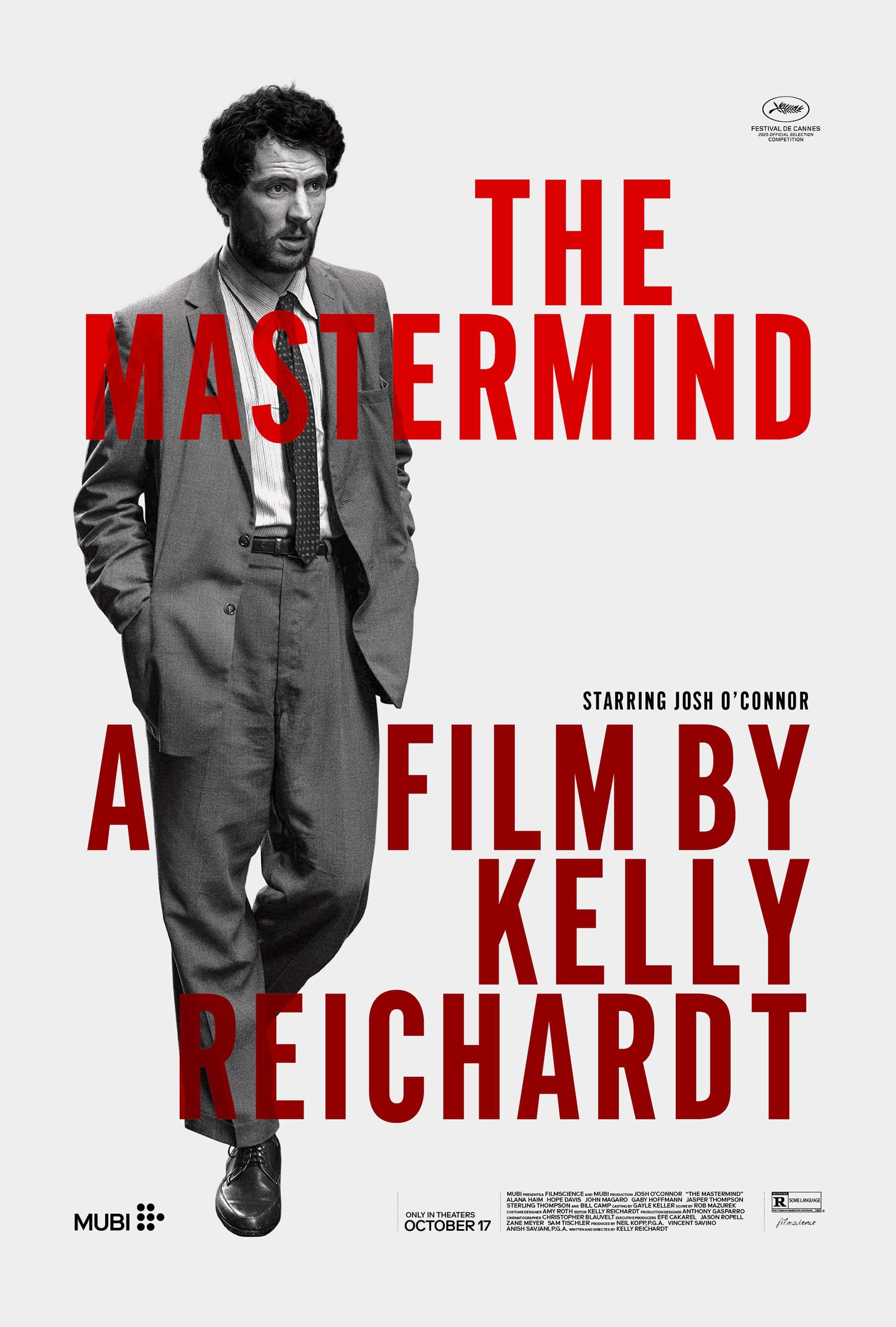

No pasa mucho tiempo en Mente maestra, de Kelly Reichardt, una película de robos de arte muy diferente, para que la ironía del título se vuelva dolorosamente clara. La película protagonizada por Josh O’Connor que se estrenó esta semana en cines argentinos y luego se verá en la plataforma Mubi a partir de noviembre, encierra en sí misma esa paradoja.

Porque, sea lo que sea que se pueda decir de J.B. Mooney, el mediocre ladrón de arte interpretado por O’Connor con una especie de energía antiheroica y taciturna, es obvio lo que no se puede decir. Este exestudiante de arte, ahora hombre de familia y carpintero desempleado, es lo más alejado de un “cerebro criminal”. No es ni astuto, ni rápido de pensamiento, ni sensato: cualidades que uno consideraría esenciales para planear un robo.

Pero, como dijimos, Mente maestra está lejos de ser una película de robos común. Normalmente, un robo cinematográfico es espectacular, ya sea por su éxito o por su fracaso. Kelly Reichardt ha eliminado todo el espectáculo, contando en cambio la historia melancólica de un hombre que comete un error tonto y poco a poco lo pierde todo, como una caída por una montaña a cámara lenta.

“Lento” es el término clave aquí. Reichardt se toma su tiempo con cada toma, sin ninguna prisa, mientras construye este retrato cuidadosamente observado de la vida en Massachusetts a principios de la década de 1970, teñido en tonos tierra y con vestuario perfectamente de época. Era un tiempo en que las ahora omnipresentes cámaras de vigilancia no existían para atrapar a cualquier pobre alma que decidiera algo raro: enviar a unos tipos a robar cuadros de una galería, a plena luz del día, y esperar justo afuera en el coche, como un padre en la recogida escolar.

Conocemos por primera vez a J.B. en el ficticio Museo de Framingham (Reichardt basa muy libremente su historia en un robo de 1972 en otro lugar de Massachusetts), donde ha llevado a su esposa Terri (Alana Haim) y a sus dos hijos de paseo. Mientras la familia deambula, J.B. roba subrepticiamente una figurilla de una vitrina, mientras el guardia de seguridad duerme: una prueba temprana del sistema de seguridad.

Más tarde, su padre —un severo juez local (Bill Camp, perfectamente elegido)— se pregunta en voz alta por qué su hijo fracasa en el ámbito laboral. Él dice que tiene algo bueno en camino, y más tarde le pedirá fondos a su madre, más comprensiva (Hope Davis), para financiar el proyecto. Lo delicioso de esta escena de la cena es el tiempo que Reichardt dedica a ilustrar una insípida comida familiar de los años 70: carne y puré de papas, arvejas, choclos, panecillos con manteca.

Resulta que este hombre está tramando algo nefasto, justo en su sótano. El plan es simple: robar cuatro cuadros —no de los grandes maestros, sino obras de Arthur Dove, un pintor que J.B. estudió en la escuela—. En una reunión en casa, les da a sus poco entrenados ladrones su disfraz: un par de pantimedias a cada uno para ponerse en la cabeza.

El día del robo, surgen problemas. Al pretender dejar a los niños en la escuela, J.B. la encuentra cerrada por el día. ¿Qué va a hacer con ellos? Se nota que son los años 70 cuando deja a los pequeños en un centro comercial con algo de dinero para comida chatarra, diciéndoles que regresen al estacionamiento en unas horas.

El crimen en sí es notablemente… poco notable. El estilo observacional, casi documental, de la directora está en su mejor momento aquí. Los cómplices con pantimedias en la cabeza se llevan el botín sin banda sonora estruendosa ni persecuciones trepidantes para subir la energía. Después de que uno se sale del plan y amenaza a una adolescente con un arma —no se suponía que hubiera armas, pero él no escuchó—, bajan corriendo una escalera, golpean al guardia de seguridad y saltan al coche.

Y entonces comienzan los problemas —y la película— de verdad. Nos damos cuenta de que la historia no trata del robo en sí, sino de las consecuencias en espiral de las decisiones poco sabias de un hombre y su asombrosa falta de autoconciencia. ¿Acaso ha pensado siquiera cómo vender las obras? Los cuadros puede que ni siquiera sean valiosos, reflexiona su padre en la cena, sin saber de la implicación de su hijo. El ladrón esconde las obras en el silo de un granero sucio en algún lugar. ¿Pero y después? Bueno, no pasa mucho tiempo antes de que alguien hable.

Pronto, está huyendo. Para su sorpresa, nadie realmente quiere verlo —ni su furiosa esposa, ni sus amigos—. Sí recibe la visita de unos mafiosos locales molestos. (“¿Son ustedes policías?”, pregunta.) A medida que se le acaba el dinero, sus opciones disminuyen drásticamente. Y también sus neuronas; nunca se le ocurre cambiarse el peinado o siquiera afeitarse la barba. De alguna manera, O’Connor logra mantener una pequeña —pequeña, pero crucial— dosis de nuestra simpatía.

El elenco secundario está perfectamente elegido, pero es una pena que Haim no tenga más participación; su escena más conmovedora es al otro lado de una línea telefónica, cuando su esposo, sorprendentemente, se disculpa por arruinar a la familia pero al mismo tiempo le pide que le envíe dinero.

Reichardt nos recuerda en varios momentos que su película se sitúa en medio de la intensa agitación social por la Guerra de Vietnam, incluyendo vívidas protestas callejeras. Pero la verdad es que el contexto social no significa nada. En la singular interpretación de Josh O’Connor como un hombre deprimente y mediocre, nuestro ladrón sin arte parece no preocuparse por nada salvo sobrevivir.

Pero ni siquiera ahí parece muy comprometido, tomando decisiones descuidadas, la última de las cuales conduce al abrupto —pero, en retrospectiva, satisfactorio— desenlace de la película. Y así termina la historia de un ladrón sin causa.

Fuente: AP

*Mente maestra se exhibe en cines de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Montevideo.