En El jardín de los senderos que se bifurcan, Borges se pregunta “de qué manera un libro puede ser infinito”. La obsesión se va a repetir en varios textos: desde clásicos como El Aleph y La biblioteca de Babel hasta poemas quizás menores como Elogio de la sombra y Ajedrez. El mundo es inabarcable y tal vez la literatura sea la manera de capturarlo. ¿Pero cómo atrapar, entonces, a la literatura, cómo leer cada uno de esos libros, cómo embolsar el lenguaje? Su propuesta es habitando ese vacío, esa nada, que a la vez es el todo, y construyendo una obra imparable que sueñe con la eternidad.

La literatura de Borges es una literatura abierta en varios sentidos. En los metatextos, porque todo el tiempo proyecta citas, referencias y vínculos a otros libros, a otros autores, a otros mundos literarios: una erudición generosa. En los efectos de lectura, porque posiblemente existan pocos autores en la historia que hayan generado tanta bibliografía complementaria: Borges y la memoria, Borges y las matemáticas, Borges y el derecho, Borges y la física cuántica… Pero sobre todo en la posibilidad concreta de pensar a la literatura y al mundo, dos cosas que para Borges son lo mismo.

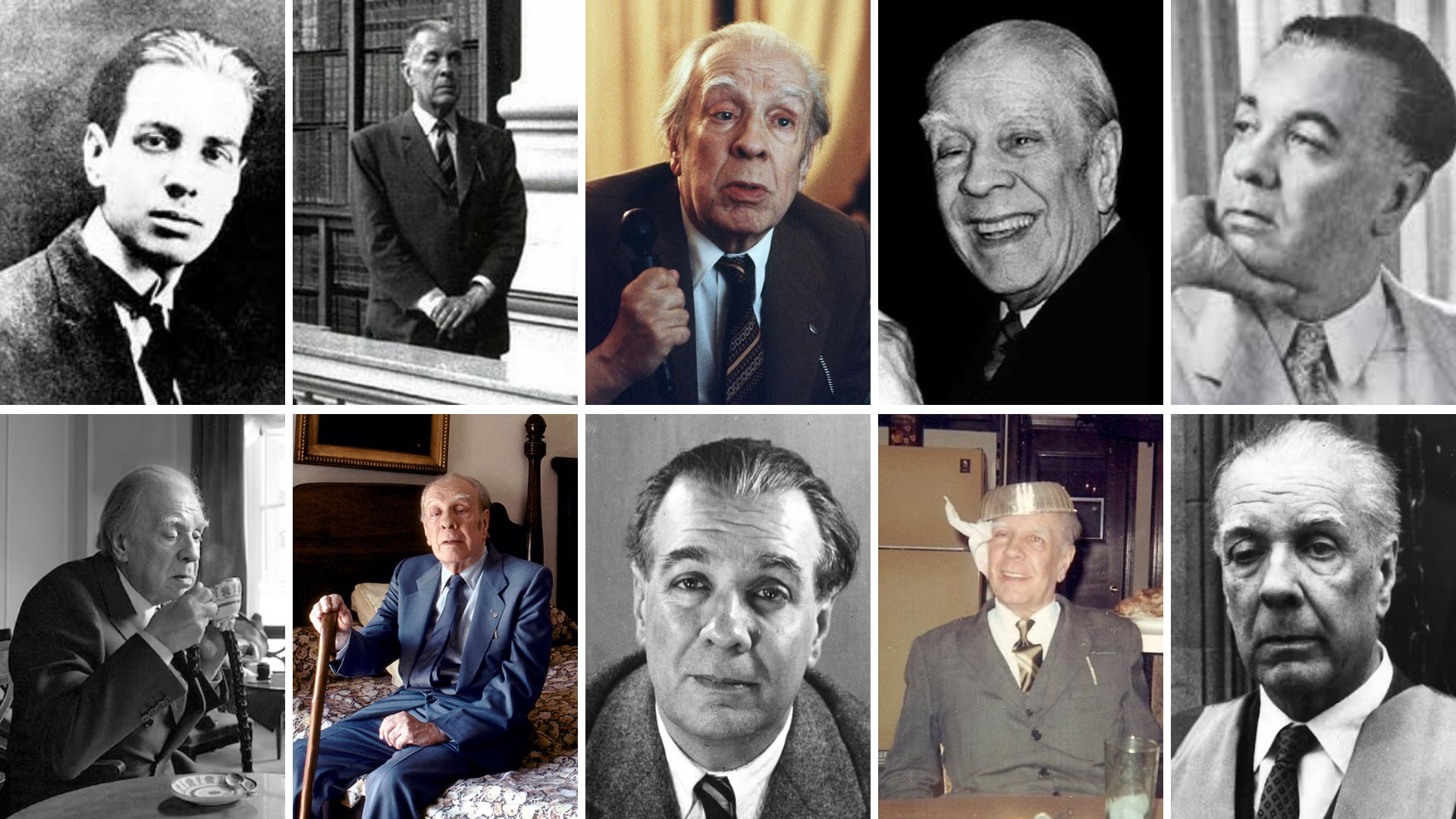

Si Borges es el escritor infinito, entonces hay un Borges para todos. Como un gran multiverso, como aquella “pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor”, como “un incesante espejo que se mira en otro espejo”, como “los libros y la noche”: una multiplicación. ¿Cuántos Borges existen? Infobae Cultura le pidió a diez autores argentinos —Juan Terranova, Sylvia Saítta, Maximiliano Crespi, Bárbara Pistoia, Nicolás Mavrakis, Guillermo Martínez, Natalia Zito, Ignacio Molina, Patricio Zunini y Sonia Budassi— que hablen de su Borges favorito. Estas fueron sus respuestas.

El Borges ensayista

(Nicolás Mavrakis, escritor, ensayista, crítico literario)

El Borges más potente es el Borges ensayista, es decir, el que piensa y discute ideas, a veces, a través de su propia ficción. El Aleph, por ejemplo, es un gran cuento, ¿pero no son los personajes de Borges y Carlos Argentino Daneri, además, dos modos opuestos, divertidos y muy claros para discutir el sentido de la representación literaria, la función de la lectura e incluso el intercambio de favores que rodea a los premios culturales? Por otro lado, si consideramos los prólogos, los artículos y las reseñas como eslabones del género, Borges publicó más libros de ensayo que de cualquier otra cosa. Y esa intensidad del ensayo, el modo en el que Borges piensa y elabora también sus lecturas, y la manera en que transforma esas lecturas en ideas vivas para disputar qué es la literatura nacional o cuál es la tradición argentina, por ejemplo, también son una puerta de entrada a una genealogía de ensayistas que él mismo reivindica y que siguen siendo iluminadores: Chesterton, Johnson, De Quincey, etc. Mi recomendación para quienes todavía imaginen a Borges como un escritor intimidante porque “escribe difícil” o juega demasiado con las “paradojas filosóficas” del tiempo y el espacio es que, antes de recorrer sus cuentos, vayan a sus ensayos. En Inquisiciones o Discusión van a encontrar a un Borges más simple, incluso didáctico, siempre irónico y entretenido, dispuesto a contarles a los lectores cuáles son los auténticos temas borgeanos de interés.

El Borges humorista filosófico

(Guillermo Martínez, escritor; autor de Borges y la matemática)

Mi Borges favorito sería el del humor filosófico que campea en varios de sus relatos. Me detengo en particular en Pierre Menard, autor del Quijote, que en una primera lectura puede sonar casi como un chiste alambicado, pero que en realidad es la puesta en escena de un problema filosófico que ya planteaba Wittgenstein sobre la cuestión de la interpretación, y muestra que los mismos signos sintácticos, pensado en una época diferente, puede significar no solo algo distinto, sino lo contrario. Así que lo que en realidad se lee y asombra, al principio como un juego de ingenio, tiene una profundidad filosófica muy paradójica por detrás. Y esto aparece también en varios otros de sus relatos. Me gusta mucho esa manera en que un pensamiento riguroso se puede filtrar a través del humor y la literatura.

El Borges revisitador

(Sylvia Saítta, investigadora, docente en la Facultad de Filosofía y Letras y autora de varios libros de crítica literaria)

A lo largo de toda mi vida he tenido muchos Borges favoritos. Me animaría a decir que hoy mi Borges favorito es el de los años setenta, el que publica, después de dieciocho años de no publicar ficción, su libro El informe de Brodie. Es un Borges que vuelve a la ficción para revisitar sus comienzos, para reescribir algunos de sus cuentos más clásicos, para escribirlos de otro modo, para corregirlos, para releerlos, para volverlos a pensar. Es un Borges que vuelve a leer los años veinte, su propia literatura y la de sus pares. Vuelve a Ricardo Güiraldes, vuelve a la gauchesca, vuelve a Roberto Arlt, pero para pensar todo de otra manera. Y vuelve también a los vínculos entre la literatura y la política, que si bien es un vínculo que se arma, se desarma, se escribe, se reescribe y se corrige a lo largo de toda su obra, creo que en estos años setenta encuentra un modo muy particular y muy preciso de intervenir, de un modo oblicuo, y sin hacer ningún tipo de referencia a la realidad política de los años setenta. Interviene a su modo, a través de un gran cuento como es El otro duelo, o sobre qué significa pensar una cultura, el relativismo cultural, los vínculos entre la cultura que llamamos letrada y la cultura popular, en El informe de Brodie. Y hace grandes homenajes que, como señaló muy bien Ricardo Piglia, en Borges siempre se realizan a través de la ficción. Es en El informe de Brodie donde está el cuento El indigno, su gran homenaje a la literatura de Roberto Arlt, especialmente a El juguete rabioso. Y es también donde está su relectura de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Los dos libros, El juguete rabioso y Don Segundo Sombra, de 1926. Así que en este momento puedo decir que mi Borges favorito es este Borges, ya grande, que ya ha recorrido un largo camino.

El Borges rupturista

(Maximiliano Crespi, docente universitario, ensayista, crítico literario)

El Borges más valioso es sin duda el de Discusión (1932) y el de Otras inquisiciones (1952). Es decir, el que arranca el pensamiento de la literatura de los lugares comunes del nacionalismo, el chantaje oportunista y la lamentación demagoga; pero también el que abre un mundo nuevo, poniendo en escena un conjunto de operaciones de lectura cuya radicalidad resquebraja lo que por entonces se presumía como el espacio institucional la literatura. Qué es un canon, qué es un clásico, qué es un autor, qué es la “influencia”, qué es la referencia, qué la cita, qué un “original”, en fin, cuáles son los supuestos y los límites de esa suerte de ilusión institucional configurada bajo un régimen de propiedad y atribución al cual la propia literatura no deja de hacer trampas. Todo eso está en juego en Borges, en ese Borges que —como decía Piglia— está todavía por delante, como una palabra que llega del futuro.

El Borges extra literario

(Bárbara Pistoia, editora y ensayista)

Tengo tres Borges favoritos, que son muy diferentes entre sí. Parece una exageración pero es en ese arco que se abre de uno a otro que encuentro lo complejo y abismal del personaje, incluso más allá de lo literario o poético. De hecho, los tres están fuera de la literatura y poesía en el sentido estricto, aunque se alimenten de ellas.

El Borges ensayista es el que más me interesa. Me conmueve, enoja, arenga, exige, me da todos los climas y quedas con infinitas posibilidades hacia la próxima lectura. De por sí, el ensayo es lo que más expone al autor como lector, pero no solo lector de libros. El ensayo borgeano sería muy diferente sin esas caminatas por el sur porteño o sin su capacidad de escucha. Bueno, también leer es otra forma de escucha, es obvio que el gran lector sea un gran escuchador. Una de mis comprensiones preferidas sobre lo argentino es de él, que escribe que las dos poesías que manifiestan la realidad argentina son el arrabal y “la pampa y las afueras”. Mis otros dos Borges es a través de otros. El Borges fotografiado, que es un Borges de tacto y, a partir de lo que cuentan los fotógrafos, mitológico. Y el Borges obvio, el de Bioy, que en realidad es de mis favoritos porque es como una creación mutante entre ambos, no es Borges ni es Bioy, sino que es el resultado de ambos, en su amistad y en la distancia. Todos se mueren por ser Borges, pero en ese “Borges de Bioy” te dan más ganas de ser Bioy y compartir con Borges, para luego crear esa obra —epocal, cultural, graciosa y obvio que de amor— extraordinaria.

El Borges mundano

(Juan Terranova, narrador, ensayista, crítico literario, cineasta)

No soy de releer a Borges. No me interesa mucho. Me gusta el Poema Conjetural y los ensayos de Otras inquisiciones y me gusta El Aleph, pero porque me gusta Daneri. Carlos Argentino Daneri me parece mejor poeta y mejor personaje que el alter ego fóbico de Borges. Escribí un artículo sobre el tema, Reivindicación de Daneri. También me gusta el Borges pusilánime que retrata Estela Canto en su libro, el Borges anal que compone Daniel Balderston y me gusta El factor Borges de Alan Pauls, que es un ensayo lujoso, como esos libros de fotos que se ponen en las mesas ratonas, impresos en alta calidad.

Ahora el Borges que más disfruto, al que siempre vuelvo, es el de Bioy, el de Come en casa Borges. de los diarios. Es un Borges mundano, intolerante, crítico, acertivo, propenso a decir barbaridades de forma enfática. A veces enamorado, siempre erudito, muy tilingo, racista, antiperonista, anticomunista, hábil y profuso citador, lo cual demuestra que no solo era así cuando escribía. Ese Borges ciego, muy edípico, antimoderno, me encanta. Es un Borges pasado por Bioy, pero es el que más releo.

El Borges conferencista

(Natalia Zito, escritora y psicoanalista)

El Borges que me sedujo, al que considero mío y que aparece entremezclado en mis pensamientos, es el Borges de las conferencias, el ensayista, el que tenía esa voluntad de donar sus palabras para que otros pudieran, con ellas, entender el mundo, la poesía, la Divina Comedia, la inmortalidad, el tiempo y tantas otras cosas. Tenía esa voluntad y, al mismo tiempo, Borges siempre parecía tan enredado en sí mismo, pero gracias a las conferencias, permitía que asistieran -concretamente- a su soledad y tomaran de ella lo que fuese útil. Prefiero leerlas que escucharlas, prefiero pensarlo en lugar de verlo. Ese Borges mío incluye también a Las ruinas circulares, mi cuento favorito, la forma en la que sigo pensando en Borges.

El Borges cuestionador (incluso de sí mismo)

(Sonia Budassi, escritora y periodista)

A pesar de que siempre vuelvo a los cuentos de Borges, específicamente a los que esconden de manera narrativa teorías literarias, a la manera disruptiva y brillante de Ficciones, es decir esos que exponen operaciones de reescritura, parodia, homenaje, que nos hacen desconfiar de la representación, elijo otros dos libros. Por un lado, el de poesía, Fulgor de Buenos Aires. Hace unos meses participé de una propuesta del Instituto de Literatura Argentina de la UBA donde se nos invitaba a releerlo. Elegí analizar el poema Ausencias cuyas versiones fueron corregidas, cambiadas, reescritas en cada edición. Es una clase implícita de retóricas y estilos que se modifican aun tratándose del mismo autor. También son risueñas, irónicas, eruditas y originales en su Curso de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976.

Desde la óptica de Borges, nada es remanido para el lector argento, la pericia pedagógica rehúye del lugar común, incluso en temas naturalizados por la enseñanza escolar. Además de lo dicho, este es, al mismo tiempo, un libro de historia pura y dura, y también conceptual. Cuestiona, por ejemplo, la noción de patria de una manera rebelde, desandando mitologías incrustadas en nuestra cultura hasta nuestros días. Por ejemplo, por fuera de toda romantización, cuenta que cuando una expedición inglesa desembarcó cerca de Quilmes en el Siglo XVIII a los gauchos del paraje “no se les ocurrió resistir: miraron a los ingleses, les indicaron el camino a Buenos Aires, porque no tenían ninguna idea de patria. Tendrían la idea de vivir en tal lugar, pero una idea tan abstracta como la de patria no puede pertenecer a gente sencilla como los gauchos”.

La introducción, entonces, pone en contexto histórico la literatura que enseñará a lo largo de diez capítulos dedicados a autores fundantes como Lugones, José Hernandez, Güiraldes, entre otros. Y lo hará desarmando falacias y con variados ejemplos.

El Borges autobiográfico

(Patricio Zunini, periodista, escritor; autor de Borges en la biblioteca)

El Borges que más me gusta es el del cuento El sur, que de un tiempo a esta parte se convirtió en mi cuento favorito. Creo que ahí confluyen muchas perspectivas borgeanas: cómo él construye con los materiales tal vez más frecuentes una montaña muy alta: la autobiografía, el destino, la civilización y barbarie. Además está escrito con un estilo muy particular: como si fuera una pesadilla. Un tono continuo y una tensión permanente. Creo que ahí Borges alcanza un ápice que tal vez no hizo muchas veces, pero en ese cuento en particular está muy, muy resuelto.

Por otro lado, me gusta mucho ese cuento porque tiene un vínculo autobiográfico: él narra —le presta a Juan Dahlmann— el accidente del año 38 cuando se golpeó la cabeza y estuvo internado varios días en un hospital, perdió el habla, tuvo fiebre, estuvo su madre siempre al lado. Él había dicho que después de ese accidente había empezado a escribir cuentos. Sabemos que no es verdad, pero él había definido que su primer cuento había sido Pierre Menard. Es tan simbólico ese accidente que podemos tomarlo, de alguna manera, como la creación del autor que fue.

Me gusta pensar que ese Borges, que nunca fue bebé, como dice Divididos, o que nunca fue el artista cachorro, que siempre pareció tan dueño de su pulso, encuentra en ese hecho significativo el nacimiento o el origen de su escritura. Aun cuando sea falso; no importa. Siempre me interesan las autobiografías o las autopercepciones de los escritores que tratan de darle orden a este caos que es la vida.

El Borges vanguardista

(Ignacio Molina, escritor; autor de Nueve versiones de Borges)

Mi Borges favorito es el cuentista de la década del cuarenta, el de Ficciones y de El Aleph, el Borges de cuarenta y pico, el que todavía no era ciego del todo y escribía con sus propias manos, el Georgie al que todavía le faltaban varios años para convertirse en la celebridad mundial que pasó a obtener el Premio Formentor y más años aún para transformarse en el viejito canoso y con traje gris y bastón que hoy vemos en las fotos. El Borges vanguardista, el que escribía durante los años en el que el país cambiaba para siempre con el advenimiento del peronismo, sin entender muy bien lo que pasaba. El Borges pudoroso, vitalista y enamorado no correspondido que tenía que trabajar para vivir y mientras tanto componía en silencio y sin estridencias muchos de los mejores cuentos de la literatura universal.