Desde el Vaticano- “Él dio su vida para despedirse de nosotros, estamos obligados a despedirlo”. Alteno, italiano de 45 años, apenas puede contener las lágrimas desde la segunda fila de asientos dispuestos en la Plaza San Pedro. Es de los primeros fieles que llegó este miércoles para despedir al papa Francisco y que desde hoy hasta el viernes tendrá su último baño de masas.

Su recorrida en Papamóvil del domingo de Pascua fue su adiós desde la vida terrenal. Hoy empieza el vínculo celestial entre los fieles y el Papa que hizo de la cercanía al pueblo la marca registrada de su pontificado.

Es imposible prever números de cuántos fieles se acercarán a Roma para saludarlo. Pero hasta los poco eficaces trenes italianos olfatean un baño de masas y anunciaron un inédito refuerzo de las frecuencias. Estoy seguro de que Francisco hubiera hecho un chiste con que es su primer milagro.

Mariana, peruana residente en Roma, es otras de las fieles que se acercó a primera hora para poder estar en la despedida al cuerpo del Papa, que descansa en paz con sus brazos cruzados sosteniendo un rosario desde que fue preparado para el entierro que se hará el sábado en la Basílica de Santa María la Mayor, según su voluntad.

Curioso: descansará para siempre frente a una bandera argentina, la que flamea calle de por medio en la embajada del país ante Italia ubicada casi en la puerta de la Basílica.

Como periodista cubrí su pontificado durante 10 años, viajé a más de 25 países con él. Conoció a mis padres, me llamó por teléfono, me mandó mails, hizo la locura de citarme en su encíclica Fratelli tutti y escribimos tres libros juntos. Conservo las correcciones gramaticales en los originales porque creo que son un signo de que Francisco también era un profesor de literatura nunca jubilado. Con esa dedicación vivió la micro y la macro de su papado: preocupado por las grandes causas, atento a que se me hubiera escapado una coma de más.

No rompo el secreto pontificio si cuento que uno de los tantos proyectos que quedó trunco era una reunión que íbamos a hacer el mes que viene con una de las escritoras estadounidenses más famosas para hacer un libro juntos. Los últimos meses me tocó hacer de nexo en su intercambio epistolar: ella, que no es católica, no dejó de escribir semana tras semana, preocupada por su salud, y fue de los primeros correos que recibí tras su muerte.

En 2018, en el vuelo de ida al viaje apostólico que hizo a Chile y Perú, sobrevolamos Argentina por poco más de una hora. Le pedí sentarme a su lado en el momento de sobrevolar la Patria. Él amaba esa palabra y por eso reviso ahora dos veces que quede escrita con mayúscula: me haría algún comentario irónico si la escribiera con minúscula.

Charlamos dos minutos en su asiento mientras estábamos sobre Santiago del Estero. El Papa, que voló siempre en un charter de Alitalia -luego Ita- ocupaba la fila 1 del avión. No había disposición de primera: apenas un almohadón cómodo y un apoyacabezas con el emblema papal (Y sí, me retó con cariño la primera vez que agarré uno de recuerdo y le pedí que lo firmara).

Muchas veces me abrió las puertas de su casa. El registro personal por haber estado tan cerca de él no me impide ver que su gran apuesta, por la que dio su vida, fue mejorar nuestra casa común, el mundo. Se enojó con su equipo de seguridad cuando quisieron poner distancia, en Myanmar y Bangladesh, entre los refugiados y él. Subió a su avión a tres familias de refugiados sirios cuando fuimos a Lesbos, Grecia, en 2016, para que pudieran empezar una nueva vida en Italia. La lista, si se pudiera hacer, es larguísima.

Envió ambulancias con medicamentos a lugares en guerra. Mandó a un cardenal a que “colgara” de la luz a un edificio de migrantes al que se la habían cortado por falta de pago en el centro de Roma. Transfirió ayudas a zonas de desastres naturales. Dio muchísimas veces sobres con dinero en efectivo (mucho) a gente que necesitaba. Si el dicho ese de que cambiar una vida basta para cambiar el mundo, creo que Francisco hizo el trabajo por miles de nosotros.

Las lágrimas en la Plaza a la espera de poder entrar a saludarlo no distinguen edad ni nacionalidad. Durante 12 años provocó llantos de emoción y alegría en miles de personas. Sus manos, por suerte, descansan ya. Quedaron hinchadas de tanto amor, de tanto apretón: unas 200 personas que asistían al Bacciamano cada miércoles de audiencia general durante más de 500 semanas, además de otras ¿casi 100? diarias de promedio por los encuentros en los salones del Palacio Apostólico. Somos muchos los que nos llevamos un poquito de esos apretones con nosotros. Me gusta pensar que en cada apretón que dio queda ahora un compromiso a defender su legado.

Muchas veces habló del lenguaje de las manos, la mano y el corazón: de cómo había que hacer lo que se dice y siente. Cumplió con esa prédica y la llevó hasta el punto más extremo, como se vio en esa recorrida por la multitud de hace apenas 72 horas. Repartía rosarios, incluso sabiendo que llegarían a esos no creyentes a los que les pedía “buena onda”.

A fines de 2024 me dio uno para otro argentino de corazón grande, después de haberle contado la historia de cómo atravesaba una enfermedad. Me dijo que sacara una foto mientras lo bendecía y se la mostrara al destinatario. No buscaba convencer: buscaba consolar.

Apenas habían pasado las 9:30 hora italiana de esta mañana cuando el féretro entró en la Basílica de San Pedro. Esa en la que había sorprendido el sábado, el día antes de la Pascua, para un saludo fugaz entre los fieles. Ahora sabemos que no fue al azar, como nunca dejó nada librado a la suerte en su pontificado. Estaba midiendo los tiempos de desplazamiento para poder hacer el domingo su despedida.

Alessandra, también italiana, pasa sin problemas los controles de seguridad dispuestos en torno a la Plaza para despedirlo. Hace un chiste con otro “milagro” de Bergoglio: que todos sus amigos no católicos hayan intercambiado memes y fotos de recuerdo como si fueran de misa cotidiana.

Apenas se abrieron las puertas empezó el desfile de fieles. Hubo una sola persona que quedó inmóvil durante largos minutos mirando con tristeza al cuerpo del Papa, sin que a ninguno de los gendarmes o guardias suizos se le ocurriera moverla. Era la hermana Genevieve Jeanningros, la sobrina de Léonie Duquet, una de las monjas secuestradas en la última dictadura argentina por Alfredo Astiz. Fue una gran amiga de Francisco y puente muchas veces para los encuentros del pontífice con referentes de derechos humanos y con una comunidad de mujeres trans de las afueras de Roma, a las que no solo recibió varias veces, sino que invitaba a almorzar o ayudaba económicamente. Una excepcionalidad que se había vuelto normalidad en estos 12 años.

En “El sentido de un final”, Julian Barnes escribió que “la historia que acontece delante de nuestras narices debería ser la más clara, y sin embargo es la más delicuescente”. En estos 12 años, el mundo tuvo delante de sí a una de esas personas que transformaron la historia a partir de los gestos cotidianos. Al ver la longitud de la fila que ya antes del mediodía se formaba en Plaza San Pedro, daría la sensación de que esta vez la historia que tuvimos delante nuestro sí fue clara. La de un hombre que durante su magisterio nunca dejó de tener en mente que era el Papa, pero que fue un Papa que nunca olvidó que era humano. Y así gobernó, pidió perdón cuando fue necesario, fue cercano cuando vio dolor y fue paciente cuando vio desesperación. Y que, cuando vio que el final estaba cerca, quiso darle a esa historia un último sentido entre su pueblo.

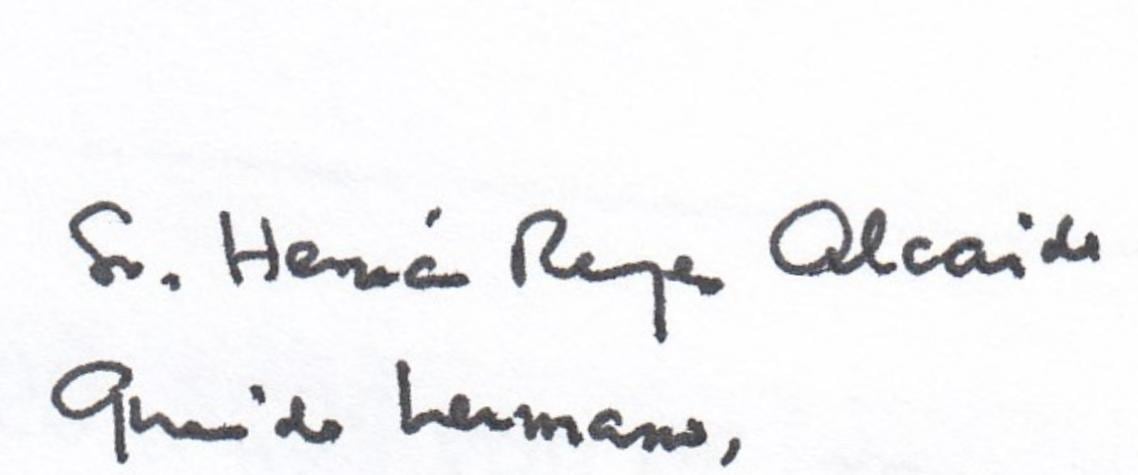

“Querido hermano”, como me escribías, te voy a extrañar.